%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=780&height=519&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)

「カスタマージャーニーマップ(CJM)」という言葉は広く知られるようになりましたが、「今さら基本を人に聞けない」「重要だと理解しているが、部署を巻き込んで作成するには時間も工数もかかる…」といったお悩みを持つご担当者様も多いのではないでしょうか。

たしかに、CJMは各部門との連携が求められるうえ、設計に一定の時間を要するフレームワークです。そのため「一度作って満足してしまい、実務には活かされていない」というケースも散見されます。

そこで本コラムでは、「まずは自分一人でも1時間でたたき台のカスタマージャーニーを作ってみる」ことを目指して、マーケティング活動に活かせるカスタマージャーニーマップの基本的な設計方法と活用のポイントを解説しています。

また、無料のダウンロード資料では、すぐに使えるPowerPointでのCJMテンプレートや作成事例もご用意しております。

本資料では、「テンプレート」や「作成例」「企業の事例」といった実務担当者が求める情報を整理し、CJMを設計する目的の立て方まで含めて、業務にそのまま活用できる構成としています。ぜひダウンロードいただき、貴社の顧客戦略にお役立てください。

カスタマージャーニーマップ(CJM)とは

カスタマージャーニーマップ(CJM:Customer Journey Map)とは、顧客とサービス・商品との接点、およびそこでの体験・感情を時系列に並べ視覚化したものを指します。

例えば、下記の図はスイーツ系通販業のカスタマージャーニーマップです。

【完成イメージ】カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、CRM戦略の設計や見直しを行う上で、自社の顧客像をより正確に把握するために欠かせないフレームワークです。顧客の行動や接点を時系列で整理することで、「顧客の解像度」を高め、顧客視点に立ったCRM施策の立案やマーケティング戦略の精度向上につながります。

また、カスタマージャーニーマップは一度作成して終わりではなく、実際の顧客行動や実施中のマーケティング施策と照らし合わせながら、定期的に見直し・更新していくことが成果につながるポイントです。

CRM戦略設計におけるカスタマージャーニーマップの役割については、下記の記事で解説しているのでぜひご参考にしてください。

カスタマージャーニーマップ(CJM)を作成するメリット

カスタマージャーニーマップを作成すると、顧客の態度変容プロセスの全体像を把握しやすくなります。ここからは、具体的にどのようなメリットがあるか詳しく見ていきましょう。

顧客行動や接点の仮説が立てられる

カスタマージャーニーマップ(CJM)を活用することで、顧客行動や顧客接点に関する仮説を立てやすくなります。たとえば、顧客が自社の商品・サービスを認知してから購入に至るまでには、「興味を持つ」「情報を収集する」「比較・検討する」など、いくつものステップが存在します。

この一連のプロセスにおいて、顧客がどのタイミングで、どのチャネルや接点に触れているのかを整理しなければ、的確なマーケティング施策の立案は困難です。

カスタマージャーニーマップは、こうした「態度変容の理想的な流れ」を時系列で可視化するためのツールであり、フェーズごとの顧客心理や行動に基づいて、接点ごとに有効な施策を仮説立てしやすくなります。その結果、効果的かつ精度の高いマーケティングアプローチが実現できます。

社内外の関係部署で共通認識を持つことができる

カスタマージャーニーマップ(CJM)を活用する大きなメリットの一つが、社内外の関係部署間で共通認識を持てることです。

顧客が購入に至るまでの理想的なプロセスを時系列で可視化することで、マーケティング部門・営業部門・カスタマーサポート部門など、部署横断で共有すべき顧客理解を一本化できます。

関係者が多くなるほど、「誰をターゲットとするのか」「最終的に何を目的とするのか」といった点で認識のズレが生じやすくなり、結果として施策の一貫性が損なわれるリスクが高まります。

その点、CJMを用いて顧客接点や行動フローを明確に整理することで、全体の目標と方針を揃えたマーケティング設計が可能となり、精度の高い施策の実行へとつながります。

課題が可視化しやすくなり、施策の優先度を明確にできる

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、自社が理想とする顧客の購買プロセスを可視化するツールです。

そのため、実際の顧客行動との間にあるギャップを明らかにすることで、現状の課題を浮き彫りにする効果があります。

たとえば、特定の接点で想定通りにコンバージョンが進まない、あるいは離脱率が高いといった状況も、ジャーニー上で視覚的に把握できるようになります。

さらに、複数のマーケティング施策や営業施策を並行して検討する際にも、「どの課題に対して、どの施策を優先すべきか」を整理しやすくなるため、施策の実行順序を合理的に判断できるのもCJM活用の大きな利点です。

カスタマージャーニーマップ(CJM)を作成する前に大切なこと

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、一度作成すれば長期的に活用できる有効なフレームワークです。

しかし、その効果を十分に引き出すためには、「なぜ作成するのか」「何のために活用するのか」といった目的を事前に明確化しておくことが不可欠です。

目的が曖昧なままでは、「作って終わり」となってしまい、実際のマーケティング施策や営業戦略に十分反映されない恐れがあります。

CJMを設計する際は、関係者間で共有可能な「活用目的」を定義したうえで着手することが重要です。

以下は、カスタマージャーニーマップを作成する代表的な目的の例です。

- 自社の顧客像をより具体的に把握し、ターゲティングの精度を高める

- 部門をまたぐ関係者間で顧客理解を統一し、共通認識を持つ

- 顧客接点ごとに最適なプロモーション施策やコンテンツを検討するための土台とする

目的を明確にしたCJMは、社内の意思決定を支える「顧客起点の判断基準」としても機能し、マーケティングやCRM施策の質を底上げする基盤となります。

カスタマージャーニーマップ(CJM)作成の6つのステップ

カスタマージャーニーマップ(CJM)の基本的な作成方法は、各ステップに沿って進めることで、実務に落とし込みやすくなります。

PCを使ったデジタル作成も可能ですが、初期段階では複数人でのブレインストーミングやアイデア整理に適したアナログ形式(模造紙・付箋など)を用いる方法をおすすめします。

作成時には、できるだけ部門横断(マーケティング・営業・CSなど)かつ属性の異なるメンバーを招集しましょう。

3〜5名程度の少人数であれば、意見交換が活発になり、現実的な仮説設計がしやすくなります。

■ 用意するもの

- 大きめの模造紙 または ホワイトボード

- 大きめの付箋(色分けが可能なものを複数種類)

大きな模造紙には、「作成例付き! 1時間で作れる!カスタマージャーニーマップ」のフレームを書き出しておくとスムーズに進行できます。

関係部署のメンバーを集めてワークショップ形式で進めるのが理想ではありますが、「今はそこまでのリソースが割けない」「まずは自分の部署で検討したい」というケースも少なくありません。

そのような場合は、部署内でたたき台となるカスタマージャーニーマップを作成することから始めてみましょう。

初期段階では完璧なものを目指す必要はありません。仮説ベースでも可視化してみることで、関係者への説明や巻き込みもスムーズになります。

まずはたたき台を作るところから始めるのもおすすめです。フュージョンで公開しているお役立ち資料「作成例付き! 1時間で作れる!カスタマージャーニーマップ」もぜひご活用ください。

【ステップ1 ペルソナを設定する】

◆ペルソナとは・・・自社商品の象徴的・代表的なユーザー像をモデル化したもの

まず、顧客のペルソナを設定します。

ターゲットとペルソナの違いに注意し、「ペルソナ設計シート」にできるだけ具体的に書き出しましょう。

【ステップ2 ジャーニーのスタートとゴールを決める】

カスタマージャーニーマップ(CJM)を設計する際は、作成目的に応じて「スタート」と「ゴール」を明確に定義することが重要です。この設定によって、ジャーニー全体の構成がブレずに整理され、施策設計もスムーズになります。

まずは、自社の商品・サービスとペルソナの心理的な流れ(関心・比較・行動)を踏まえて、どの地点を起点とし、どこに到達させたいのかを検討しましょう。

たとえば下記のように考えます。

目的:新規顧客の獲得

→「サービス認知」をスタート地点とし、「初回購入」をゴールとする

目的:既存顧客のリピート促進(F2転換など)

→「初回購入」をスタート地点、「2回目購入」や「定期利用開始」などをゴールとする

目的が具体的であるほど、各フェーズの行動や感情の仮説が立てやすくなり、後工程の設計にも一貫性が生まれます。

【ステップ3 顧客行動を洗い出し、ステージ化する】

スタートからゴールに至るまでに、ペルソナが実際に取りうる行動を時系列で書き出し、それぞれを「ステージ」として整理していきます。

この工程は、カスタマージャーニーマップの構造を決定づける重要なプロセスです。

ポイントは、抽象的な表現を避け、できる限り具体的な行動レベルに落とし込むことです。

NG例:ネットで検索する

OK例:スマートフォンで「ハンバーグ レシピ」と検索する

ユーザーの行動をより正確に把握するには、既存顧客へのアンケート調査やヒアリング、街頭インタビューなどの定性調査を活用するのも有効です。

また、ECサイトやWebメディアを運営している場合は、Google Analyticsなどのアクセス解析データも顧客行動の可視化に役立ちます。

さらに、国勢調査や業界動向レポートなどの外部統計データを参照し、年齢・性別・地域などのデモグラフィック属性ごとの傾向を捉えることで、ステージ設計の精度を高めることが可能です。

【ステップ4 顧客接点とアイテムの洗い出し】

前ステップで整理した顧客行動に対して、それぞれの行動に紐づく「顧客接点(タッチポイント)」と、それに対応する人・ツール・コンテンツ(アイテム)を明確化していきます。

具体的には、「誰が」「どのチャネルで」「何を使って」対応しているかを洗い出すことで、顧客体験の設計精度を高め、改善点を把握しやすくなります。

▼対応するのが人物の場合

自社のどの部署・ポジションの担当者が、どのタイミングで、どのアイテムを用いて顧客に対応しているのかを記述します。

(例)

【顧客行動】店舗でカタログを受け取る

→【接点・アイテム】店舗スタッフがサービスカウンターで紙のカタログを手渡す

▼対応するのがツール・デジタルチャネルの場合

Webサイト、メール、広告、アプリなどのタッチポイントを具体的なコンテンツ単位まで細分化しましょう。

(例)

【顧客行動】スマートフォンで「ハンバーグ レシピ」と検索する

→【接点・アイテム】自社サイトのレシピページ(SEO対応記事・動画コンテンツ等)

【ステップ5 顧客感情の整理】

カスタマージャーニーマップ(CJM)を構築する際には、各顧客接点においてユーザーがどのような感情や思考を抱いているかを推測し、感情の動きを可視化することが重要です。

これにより、単なる行動の流れだけでなく、その裏にある心理的なハードルや動機づけを把握することが可能になります。

たとえば、情報収集フェーズで「さまざまな媒体に触れているのに行動に移らない」といった状況が見られる場合、以下のような感情が想定されます。

- 「どれを選べば良いのかわからない」

- 「比較するのが面倒になってきた」

- 「もっと簡単に決められたらいいのに」

このようなネガティブな感情も含めて丁寧に洗い出し、ジャーニー上に記録することがポイントです。

顧客の心理的なつまずきや不安は、最も離脱が起きやすい部分でもあるため、感情面の分析は非常に有効です。

ワークショップなどで付箋を用いる場合は、以下のように感情を貼り出すことで、一目で感情の動きが把握しやすくなります。

- 上段:ポジティブ

- 中段:ニュートラル

- 下段:ネガティブ

このように感情のアップダウンを可視化することで、離脱要因の特定や、感情を好転させる施策の設計にも役立ちます。

感情を付箋に貼り出すときは、上からポジティブ、ニュートラル、ネガティブの順で貼り出していき、その動きを矢印で図解すると、CJMを見たときに直観的にユーザーの感情を把握できます。

【ステップ6 自社対応策の明確化】

カスタマージャーニーマップ(CJM)において、顧客感情がポジティブに傾くポイント、あるいはネガティブに落ち込むポイントに注目し、それぞれに対して取るべき自社の対応策を明確化していきます。

特に感情が低下している場面では、離脱や購買停止につながるリスクが高いため、重点的に改善施策を検討する必要があります。

以上で、基本的なカスタマージャーニーマップが作成できました。

カスタマージャーニーマップの縦軸と横軸を一望すると、各プロセスにおける課題とそれに対する施策が見えてくるでしょう。

◆ポイント:6つのステップを通して、CJM作成時で大事なこと

- 企業が「こう行動してほしい」という視点ではなく、「ペルソナの人物はこう行動するだろう」視点

- 顧客接点は、「今あるもの」だけではなく、顧客との接点になりうるものは全て挙げること

- 書き出す項目は、できるだけ具体的に(×ネットで検索→〇スマホで「ハンバーグ レシピ」と検索)

カスタマージャーニーマップ(CJM)のマーケティング施策への活用方法

カスタマージャーニーマップで挙げた自社対応策は重要なものばかりですが、全ての策に同時に手を打つことは現実的ではありません。

ここからは実際にマーケティング施策を検討する際に、カスタマージャーニーマップをどのように活用するか、ポイントを紹介します。

1.顧客感情が落ちるタイミングに対応策を打つこと

カスタマージャーニーマップ(CJM)を活用することで、ペルソナの感情がネガティブに傾くタイミングを可視化できるようになります。

たとえば、比較検討フェーズにおいて「本当にこの商品・サービスが自分に必要だろうか」といった不安や迷いが生じやすい場面がその一例です。

このような局面では、顧客がよく利用しているチャネルやデバイス(例:スマートフォン・比較サイト・SNSなど)を特定したうえで、その接点に適切な情報やコンテンツを設置することが効果的です。

具体的な対応策としては以下のようなものが挙げられます。

- 導入事例や利用シーンを紹介したコンテンツの配信

- 比較表・Q&A・価格の根拠など、意思決定を後押しする資料の提示

- 無料トライアルやチャットサポートなど、心理的ハードルを下げる導線の設計

顧客の感情をポジティブに引き上げる対応を設計することで、離脱リスクの低減とコンバージョン率の向上が期待できます。

2.緊急度×難易度で決める

複数の対応策を検討する場合は、それぞれの施策について「緊急度」と「実行難易度」の2軸で優先順位を整理することが重要です。

たとえば、既存顧客の離反が深刻な状況であるにもかかわらず、新規獲得向けのプロモーション施策を先行させてしまうと、まさに“穴の開いたバケツに水を注ぐ”状態になりかねません。

まずは顧客離脱という致命的な課題を早急にふさぐことが先決です。また、対応策の中にはシステム改修や全社的な調整が必要なものも含まれることがあります。

その場合は、まずは実行可能性の高い(難易度が低い)施策から着手し、段階的に改善を進めていくことが現実的かつ有効です。

▼施策の優先順位付けに使えるマトリクス例

| 実行しやすい(難易度:低) | 実行が難しい(難易度:高) | |

| 緊急度:高 | すぐに着手すべき重点施策 | 経営判断を要する重要施策 |

| 緊急度:低 | 優先度は下がるが着手は可能 | 中長期的な検討対象 |

対応策の実行後は、実際にどのような成果が出たかを可視化し、次のアクションにつなげていくPDCAサイクルの運用が不可欠です。

感覚や経験に頼るのではなく、施策の効果を定量的・定性的に検証しながら、次の改善につなげましょう。

カスタマージャーニーマップ(CJM)は定期的に見直すことが大切

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、一度作成して終わりではなく、定期的にアップデートしていくことが前提のフレームワークです。

時間の経過とともに、顧客の行動・感情・接点、そして自社の提供施策も変化していくため、内容が古くなっていないかを継続的に確認することが重要です。

特に見直しの際は、以下の2つを重点的に再検討すると効果的です。

- 理想的な顧客行動の変化(どのように行動パターンが変わったか)

- 各ステージにおける顧客感情の変化(どこで迷い・離脱・満足が起きているか)

現代はデジタル接点の多様化、消費行動の変容、社会情勢の変化などにより、顧客の課題や期待、行動パターンは常に変化しています。

従来の知見や感覚値だけに頼らず、定量・定性の両面から「いま実際に起きていること」を把握することがCJM再設計の出発点となります。

顧客の行動が細分化・複雑化するほど、感情の動きも多様になります。結果としてタッチポイント(接点)も増加し、それぞれに対応策を講じるのは現実的ではありません。

そのため、最も離脱が起きやすい=顧客感情がネガティブに傾く箇所を優先して対応策を設計することがポイントです。

定期的なCJMの見直しと仮説検証を通じて、常に「いまの顧客」に合った最適な体験設計と施策実行が可能になります。

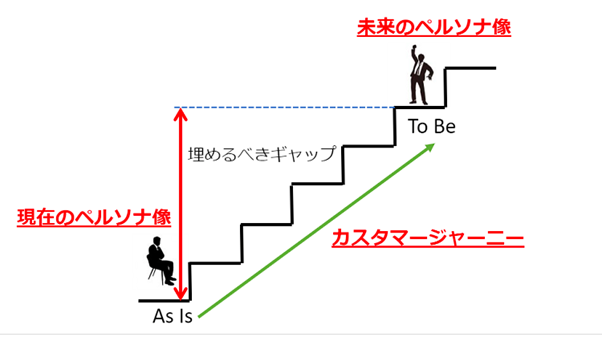

カスタマージャーニーマップの見直しを通して、現在のペルソナ像と未来のペルソナ像のギャップを明確にし、未来のペルソナ像に近づくための具体的な施策を含めたマーケティング活動にしていくことが重要です。

カスタマージャーニーマップ作成時のよくある課題と解決策

カスタマージャーニーマップ(CJM)作成時の注意点と失敗例

カスタマージャーニーマップ(CJM)は、顧客体験を可視化し、マーケティング施策の精度を高める有効なフレームワークです。

一方で、「作ってはみたものの、思ったように活用できなかった」「期待した成果に結びつかなかった」というケースも少なくありません。ここでは、CJM作成・運用における代表的な失敗例と注意すべきポイントを紹介します。

ペルソナが曖昧でターゲット像が絞りきれていない

カスタマージャーニーマップは、本来ペルソナごとに設計すべきものです。

にもかかわらず、顧客像の定義が不明瞭であったり、複数のターゲットに対する優先順位がついていないと、誰の行動を描いているのかが不明確なマップになりがちです。

結果として、描かれた行動・感情が現実の顧客とかけ離れ、実行可能なマーケティング施策に落とし込めないという問題が生じます。

特にBtoBにおいては、購買プロセスが長期化・複雑化する傾向があるため、複数の関係者を代表するペルソナ設計が必要です。

作り込みすぎて運用できない

CJMを精緻に作成することは一見理想的に思えますが、詳細な設計がかえって実務上の障壁になるケースもあります。

ペルソナを細かく定義しすぎると、対象となるセグメントが極端に小さくなり、施策のスケーラビリティ(拡張性)や費用対効果が低下する恐れがあります。

また、あまりに細部まで作り込むと、現場のマーケターや営業担当が活用しづらくなることも。

CJMにはある程度の“余白”や“アソビ”を残し、実装しやすく、調整可能な柔軟性を持たせることが重要です。

顧客の行動・心理に対する理解が不足している

CJMの核心は「顧客視点」です。

しかし、実際には売り手側の都合や期待が強く出すぎてしまい、顧客の実態からかけ離れたマップになってしまうケースがよく見られます。

たとえば、初期接点となるチャネルを見落としていたり、顧客の不安や迷いを想定できていなかったりすると、本来施策を打つべきポイントを見逃すことになります。

CJMを有効活用するためには、定性インタビューやWeb解析、アンケートなどから実データに基づく顧客理解を深めるプロセスが欠かせません。

KPIを設定しないまま運用している

CJMを「作ること」自体が目的化してしまい、具体的なKPIや成果指標が設定されていないというのもよくある失敗のひとつです。

マップをもとにどのような成果を得たいのかを明確にしておかないと、施策の効果検証ができず、改善も進まなくなります。

また、環境変化の激しい現代においては、CJMも定期的に見直すことが前提です。

新たなデバイスやメディア、チャネルの台頭によって、顧客行動が変わっている可能性もあるため、更新されないCJMは次第に実態と乖離し、誤った判断のもとになる危険性があります。

カスタマージャーニーマップ(CJM)の活用で顧客LTVを最大化しよう

私たちはカスタマージャーニーマップをCRM設計のスタートと位置づけ、顧客像を明確にし最適なコミュニケーションを図り、顧客のLTVを最大化するための「航海図」のようなものと考えています。

テクノロジーの進化と消費行動の変化により、企業と顧客の接点はますます多様化、複雑化しています。顧客は、店舗にあるチラシやECサイトのバナー、SNS広告、テレビCMも、全て同じ1企業の発信、として捉えています。そのため、EC担当部署はEC顧客の動向を見る、店舗の担当者は来店客を見る、といった垣根をなくし、企業全体として顧客を捉えることが重要です。

フュージョンでは、まずは1時間でカスタマージャーニーを作ってみることができるよう、お役立ち資料「作成例付き! 1時間で作れる!カスタマージャーニーマップPowerPoint テンプレート」を用意しています。ぜひダウンロードいただき、貴社の顧客戦略にお役立てください。

フュージョン株式会社では、30年以上にわたり、BtoC企業を中心にCRMやロイヤルティプログラムの戦略立案から施策設計・運用支援までを一貫してご支援してきました。

今回ご紹介したようなカスタマージャーニーの設計や見直し支援はもちろん、必要に応じて顧客データの分析を行い、仮説だけでない実態に即したジャーニー設計を実現します。

また、設計・見直しにあたっては、ワークショップ形式での支援も可能です。

事前準備の伴走や、当日のファシリテーションなど、クライアント企業のご状況に合わせた柔軟な対応が可能です。

これからカスタマージャーニーを設計しようとしている

過去に設計したジャーニーが今の顧客と合っていない気がする

作ったはいいが、施策展開がうまくいっていない

どこをどう見直せばいいのか分からない、モヤモヤしている

このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。