マーケティング施策を実施し期待していた成果が出た時は、継続して実施することを考えるでしょう。一方で、思ったような効果が出なかった場合は、施策の結果を踏まえて改善策を検討する必要があります。

いずれの場合でも、実施した施策の効果検証が行われなければ、正しい意思決定ができずマーケティング活動でのPDCAサイクルがうまく回りません。

マーケティングの効果検証の目的は、結果に結びついた要因を明らかにし、「再現性」を持たせ、マーケティングのPDCAサイクルに活かすことです。

今回のコラムでは、マーケティング施策の効果検証のやり方について、具体例を交えながらご紹介します。

マーケティングの効果検証とは?

先述の通り、マーケティングの効果検証の目的は、簡単に言えば「また実施するかどうかを決めること」です。

効果検証と似た言葉で、「効果測定」という言葉があります。「効果測定」とは、施策の結果を数字で測り事実を正しく把握することです。対して「効果検証」とは、結果を数字で見た上で予め立てた仮説を実証することを指します。

効果検証の具体的なやり方としては、

- 施策の結果は、施策実施前に予測(期待)した仮説と比べてどうだったか

- 実施しなかった場合と比較してどうだったか

のように、必ず何かと比べることで、結果がよかったのか良くなかったのかを判断します。

効果検証の精度は、どのように比べるかで大きく左右されます。

例えば、先ほど挙げた施策を実施した場合としなかった場合と比較するケースでは、施策実施前に施策を実施するグループと施策を実施しないグループを作っておき、実施後に2グループの売上結果などを比べます。

グループ分けのポイントは、両グループを抽出する際、施策の効果検証として比較したい項目以外の条件をできるだけ合わせることです。例えば、プロモーションの成果を比較したい場合は、比較したい項目は「プロモーションの提供のあり/なし」ですので、それ以外の、顧客属性情報、購買傾向、過去に参加したプロモーションの実績、といった項目はできるだけ同じ条件になるようにします。そうすることで、純粋に施策のあり/なしでの効果を比較ができるようになります。

そして条件を揃えるためには、施策をやった後に検証方法を考えるのではなく、施策の実施前にどのように効果検証を行うかを決めて施策実施対象者を決めることが肝要です。

【具体例】バースデー施策の費用対効果を検証する

ここからは、具体例を挙げて効果検証の一例をご紹介していきます。

<施策概要>

- 施策名:バースデープレゼント施策

- 施策の目的:顧客ロイヤルティ向上

- 対象者:優良顧客(年間5万円以上購入あり)

- 期待される効果:LTV向上(向こう6ケ月の購入金額を見る)

この施策における効果検証は、「バースデー施策を受け取ったことで、受け取らなかった場合と比べて向こう6ケ月の購入金額が上がっているかどうか」を見ていきます。

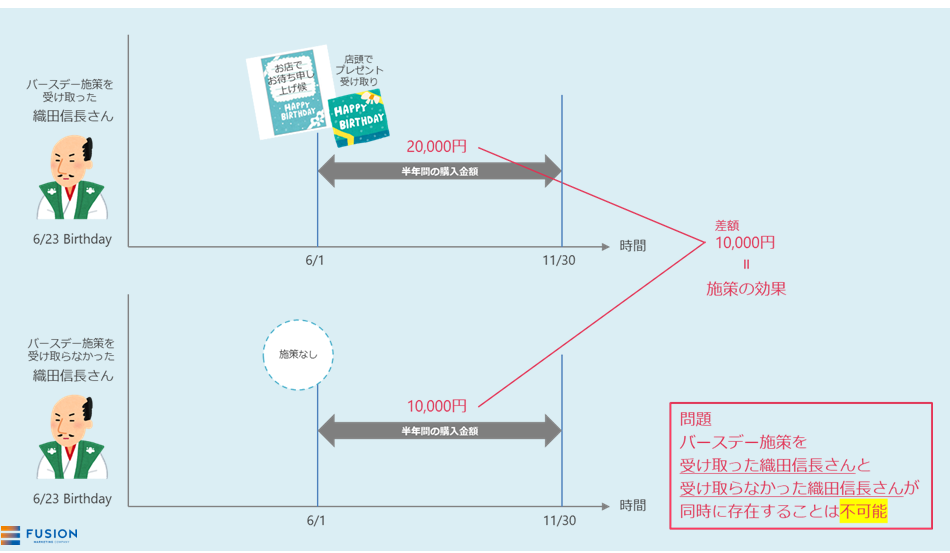

図解すると下記のようなイメージです。

バースデー施策を受け取った織田信長さんと、バースデー施策を受け取らなかった織田信長さんを比較して、その後6ヵ月間の購入金額の差額が10,000円の場合、施策の効果は10,000円と言えます。

しかし現実には、同じ織田信長さんがバースデー施策を受け取る/受け取らない、を両方経験することは不可能です。

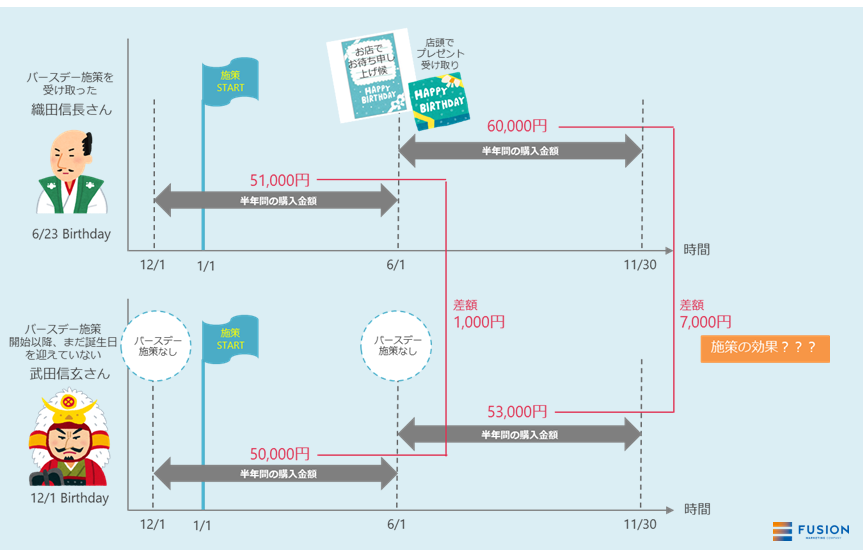

そこで比較対象として、織田信長さんと同じく優良顧客で、購買傾向が似ており、まだバースデー施策を受け取っていない武田信玄さんを抽出し、2人を比較することにしました。

バースデー施策前後の半年間で織田信長さんと武田信玄さんの売上は、以下のような結果でした。

施策を受け取った織田信長さんの検証期間の売上は60,000円。

施策を受け取っていない武田信玄さんは、53,000円。

その差額は7,000円ですが、これがそのまま施策の効果とは言えません。

なぜなら、施策実施前の元々の購入金額に差があるため、単純に施策実施後だけの金額差を比較しても、施策の効果であるとは言い切れないのです。

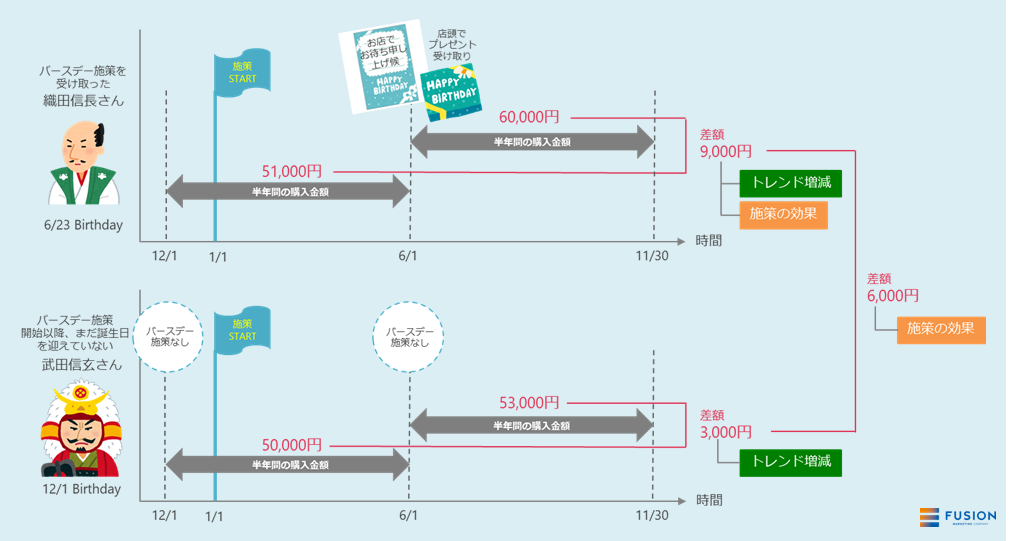

そこで、2人それぞれの施策実施前と実施後の購入金額の差を算出し、さらにその差を比較してみます。

施策の効果

施策の効果

=(織田信長さんの、施策後半年の売上 – 実施前の売上)-(武田信玄さんの、施策後半年の売上 - 実施前の売上)

= (60,000- 51,000)-(53,000- 50,000)

= 6,000円

これが今回の施策の効果になります。

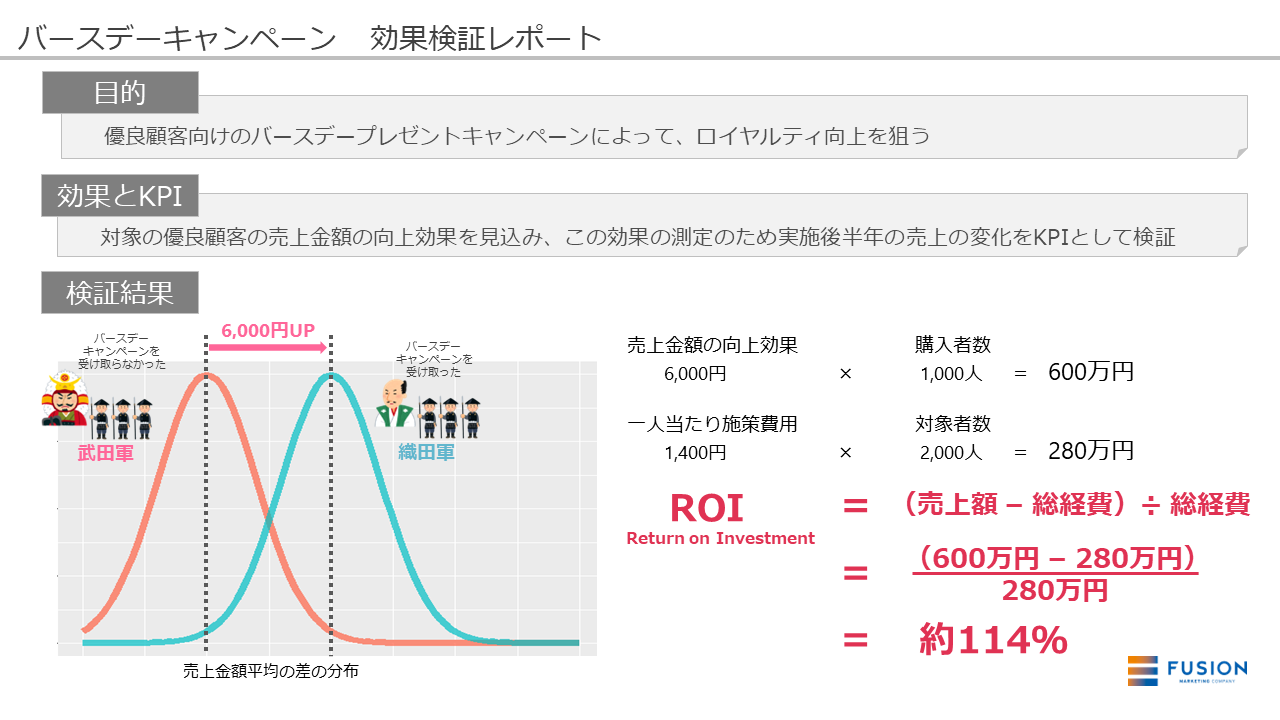

この例ではわかりやすくするために個人で解説しましたが、実際には施策を受け取ったグループ(検証対象グループ)と受け取っていないグループ(比較対象グループ)を抽出し、それぞれのグループの平均売上の差を検証します。もし前者の金額が大きければ、この施策が顧客のLTV向上に寄与したと言える、と結論付けることができます。

この事例にバースデー施策でかかった費用を加味して費用対効果をレポートとしてまとめると、下記のようになります。

効果検証の精度を高める3つのポイント

このコラムでは、施策の効果を検証するやり方について具体例を挙げて解説しました。

マーケティング戦略では複数の施策を同時進行させることが一般的で、1つの施策の成果だけを検証することは難しいと思われがちです。それでも、施策の設計段階で効果検証のやり方まで決めておくことで、仮説を精緻に検証することができるのです。

改めて、マーケティング施策の効果検証のポイントは3つです。

ポイント①:仮説に基づき、施策ありとなしで比較すること

ポイント②:検証対象グループと比較対象グループの条件はできるだけ揃えること

ポイント③:施策の実施前に効果検証のやり方まで決めておくこと

まずは、自社のマーケティング効果検証が精度高く行えているか、セルフチェックから始めてみましょう。

フュージョン株式会社では、このようなマーケティング施策の効果検証設計、実施後の効果検証だけでなく、CRM戦略立案や、施策設計・クリエイティブまでワンストップでご支援いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)