現在、多くの企業がロイヤルティプログラムを導入しており、ポイント付与や優待など「経済的な価値提供」を中心とした施策を強化してきています。

現在、多くの企業がロイヤルティプログラムを導入しており、ポイント付与や優待など「経済的な価値提供」を中心とした施策を強化してきています。

しかし、顧客に本当に「ブランドを選び続けてもらう」ためには、単に経済的価値を提供するだけでなく、もう一歩踏み込んだ“関係性の深化”が必要です。

今回は、ロイヤルティプログラム発展形としてのファン育成アプローチを整理し、CRM戦略設計のヒントをご紹介します。

| 【目次】 ロイヤルティプログラムの限界と「関係性の深化」 ファンを“育てる”とは?ファンマーケティングが注目される理由 ファン育成がもたらす3つの効果と、直面する課題 ファン育成を成功させるための施策設計ポイント ロイヤルティマーケティングにおけるファン育成の位置づけ ロイヤルティマーケティングの施策としてファンマーケティングを活用しよう |

ロイヤルティプログラムの限界と「関係性の深化」

企業が顧客との関係を維持・拡大するために導入している代表的な仕組みが、ロイヤルティプログラムです。

ポイント制度や会員ランク制、限定特典などを通じて、顧客の継続購入を促し、商品やサービス、ブランドへのエンゲージメントを高めることを目的としています。

フュージョンでも多くの企業のプログラム設計を支援してきましたが、その本質は「LTV(顧客生涯価値)を最大化する仕組み」にあります。

こうしたロイヤルティプログラムはこれまで、

- ポイントや割引による金銭的価値の提供

- 会員限定サポートや利便性の向上といった利便的価値の提供

などを主な施策として発展してきました。

これらの施策は短期的に効果が見えやすいので、導入する企業も多くなります。

しかし近年、多くの企業が同様のプログラムを展開するようになり、差別化が難しくなっているのが実情です。

「ポイントが貯まる」「割引がある」といったメリットだけでは、差別化ができない中で、「このブランドが好きだから選ぶ」「共感できるから続ける」といった心理ロイヤルティも、購買行動の決定要因・継続要因として重視されつつあります。

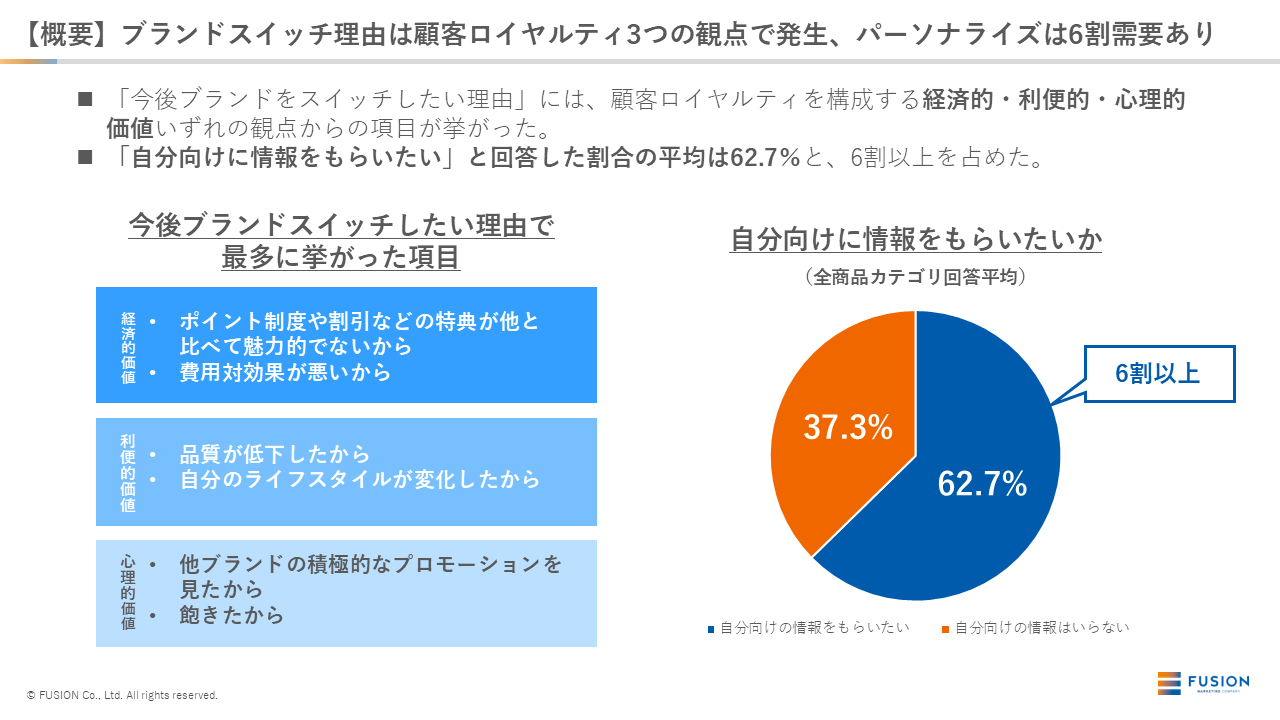

フュージョン株式会社と株式会社ネオマーケティングによる「浮気されてしまうブランドに関する実態把握調査」の中でも、ブランドスイッチ理由は顧客ロイヤルティを構成する3つの観点それぞれで発生していることがわかっています(下図左部分参照)。

詳しい調査結果は以下の資料で公開しています。

顧客がブランドに感じる“信頼・共感・愛着”の度合い、つまり「関係性の深化」が顧客ロイヤルティの向上を左右します。この関係性を構築するうえで鍵となるのが、ファンを育てる視点です。

単なる購入者としての顧客ではなく、ブランドの世界観に共感し、自ら発信・参加してくれるファンをどう生み出すかが、ロイヤルティプログラムを次の段階へ進化させる重要な要素になっています。

ファンを“育てる”とは?ファンマーケティングが注目される理由

ロイヤルティを深めるための次の一手として注目されているのが、ファンを育てるという考え方です。

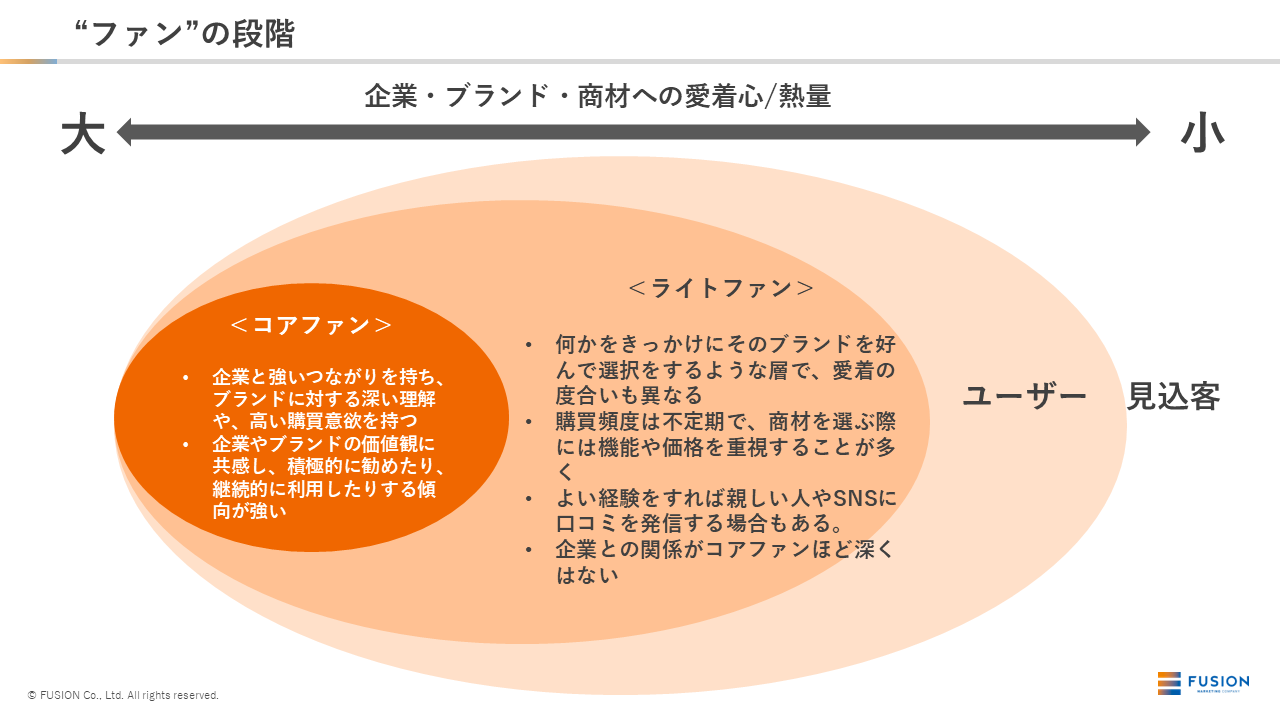

ここで言う「ファン」とは、単にリピート購入を続けてくれる顧客ではなく、企業やブランドの世界観や価値観に共感し、積極的に関わろうとする顧客を指します。ファンは一朝一夕で生まれるものではなく、顧客体験の積み重ねの中で段階的に育っていく存在です。

似たような存在でロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)も挙げられます。

ロイヤルカスタマーは売上貢献が高いことに加えて「企業やブランドに信頼を寄せてくれている顧客」であり、必ずしもファンとイコールとは限りません。また、ファンであるかどうかは顧客が判断しますが、ロイヤルカスタマーかどうか決めるのは企業側になります。

そもそもファンマーケティングとは

ファンマーケティングとは、ブランドやサービスに好意や信頼を持つ顧客を増やし、関係性を深めることで長期的な成長を実現するマーケティング活動を指します。

短期的な売上拡大ではなく、顧客との“絆”を形成し、継続的な信頼関係を築くことを目的としています。多くの企業では「コアファン」「ライトファン」といった層別を用いて、関係性の深さを可視化しています。

たとえば次のような段階が典型的です。

ファンマーケティングが注目される理由

ではなぜ今、ファンマーケティングが改めて注目されているのでしょうか。背景には、マーケティング全体の構造変化があります。

1.LTV(顧客生涯価値)の重視

市場が成熟し、新規顧客の獲得が難しくなる中で、既存顧客との関係を深めることが収益性向上のカギとなりました。

ブランドを深く理解し共感するファンは、継続購入率が高くなることが多く、結果的にLTVの最大化に寄与します。

2.情緒的価値・自己実現価値への意識変化

消費者が商材を購入する際に価格や性能といった機能的な価値から、「情緒的な価値」や「自己実現」を重視する傾向が強まっています。

モノや情報があふれる現代では、消費者は「モノ」そのものではなく、「モノ」を通じて得られる「コト(体験共感)」を重要と考えています。

3.顧客発信(UGC・口コミ)の信頼性向上

商材を選ぶ際に企業が発信する情報よりも、身近な人の体験談や口コミなどが信頼性が高いと考える消費者が増加しました。

自分自身の体験に基づき発信した情報は共感を呼びやすく、消費者の購買意欲を高める効果が期待できます。このような体験者の声を活用することで、いままでアプローチできなかった層に情報を届けることが可能になりました。

4.ゼロパーティデータの活用

企業が顧客理解を深め、最適な顧客体験を提供するために、いま「ゼロパーティデータ」の重要性が高まっています。

企業が自社で保有する購買履歴や行動履歴といったファーストパーティデータに、顧客が自ら提供する嗜好・意向データ(ゼロパーティデータ)を組み合わせて活用することで、一人ひとりに最適化されたサービスやコミュニケーションを設計できるようになりました。

このようにファンマーケティングは、従来の「購買を促す仕組み」から「共感でつながる仕組み」への転換を支える考え方です。ロイヤルティプログラムの延長線上にある施策として、取り組みを強化する企業が増えてきています。

ファン育成がもたらす3つの効果と、直面する課題

ファン育成に取り組むことで、企業にはどのような成果が得られるのでしょうか。

ここでは、主な3つの効果と、それに伴って生じる3つの課題を整理します。

効果① ライト層の獲得がしやすくなる

SNSが一般化した今、ファンは自らブランドの魅力を発信し、共感の輪を広げています。

こうしたファンによる発信は、企業の宣伝よりも信頼性が高く、リアルな体験として他の消費者の購買意欲を引き出す効果があります。

同じ消費者目線での評価や体験談は受け入れられやすく、「試してみよう」という心理的ハードルを下げる働きをします。

結果として、ライトな新規ファン層を自然に呼び込むことができます。

効果② 継続的な関係性が構築できる

ファンになった顧客は、単に製品のスペックや価格だけで判断せず、「信頼」「愛着」「共感」といった感情的な要因でブランドを選び続けます。

多少の値上がりや競合出現があっても、長年の信頼関係が購買行動を支えます。

さらに熱心なファンは、企業に対して積極的に意見や要望を発信するため、製品開発やサービス改善の貴重なインサイト源にもなります。

この双方向のコミュニケーションがエンゲージメントを一層強める好循環を生み出します。

効果③ 売上と収益の安定化につながる

ファンはブランドへの愛着が強く、継続的に購入を続ける傾向があります。結果として、企業は短期的なキャンペーンに依存せずとも、安定した収益基盤を構築できます。

また、ファンから得られるフィードバックを活用することで、顧客ニーズに合致した新商品やサービスの開発が進み、売上アップとLTV向上の双方が実現しやすくなります。

ファン育成で直面する3つの課題

(1)短期的な成果との両立が難しい

ファン育成は、顧客との信頼関係を長期的に築く取り組みであり、即効性を期待できるものではありません。「すぐに売上につながらない」という理由で後回しにされがちですが、短期施策に偏りすぎると、ブランドの長期成長を妨げる恐れがあります。

したがって、短期的な売上施策とファン育成施策をどう融合させるかが成功のカギになります。

(2)自社ファンの「解像度」が低い

ファンマーケティングを成功させるには、まず「自社にとってのファンとは誰か」を明確にする必要があります。

もしファン像の解像度が低いまま施策を設計すれば、的外れなコミュニケーションに終わる可能性が高いでしょう。

重要なのは、顧客の行動の背後にあるインサイト(心理・感情)を深く理解すること。そのためには、ペルソナ開発や行動データの分析を通じて、ファンとリピーターを正確に見極めることが欠かせません。

(3)ファン化の「きっかけ」を特定できていない

ファン育成を体系的に進めるうえで重要なのが、顧客がどのような経緯・接点を通じてファンになったのかを把握することです。

購買・利用・体験・共感といった一連の流れの中で、ファン化を促すトリガー(きっかけ)を見つけ出す必要があります。

そのためには、カスタマージャーニーマップで顧客行動や心理変化を可視化し、どの瞬間に感情が動いたのかを分析することが有効です。

トリガーを明確にできれば、より効果的な施策設計が可能になります。

ファン育成は、ブランドの信頼を中長期的に築く強力なアプローチですが、成果が出るまでに時間がかかる点を理解しておく必要があります。

自社にとってのメリットが十分にあるか、そして課題を乗り越えるリソースや体制があるかを見極めることが、成功への第一歩です。

ファン育成を成功させるための施策設計ポイント

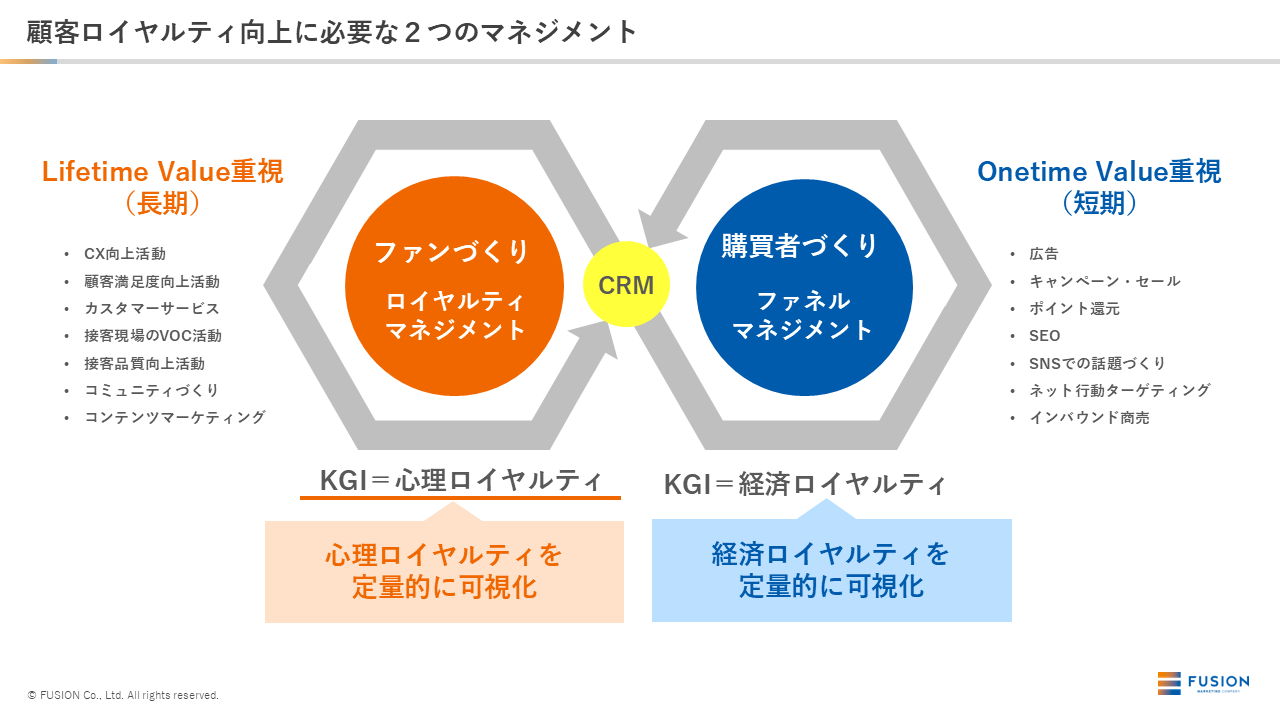

ファン育成を実践に移すためには、心理ロイヤルティを高める施策と経済ロイヤルティを支える施策の両輪を設計することが重要です。

心理的な共感を育てる施策だけでは、関係が一時的になりがちです。

一方、経済的なインセンティブだけに依存すると、価格競争に巻き込まれやすくなります。

両者をうまく組み合わせることで、「継続して参加したくなるファン体験」を作ることができます。

以下は、実際に多くの企業で採用されているファンマーケティング施策の例を、目的や期待効果の観点から整理した一覧です。

ライトなファンをコアなファンへ育成していく流れの中で、どの施策をどの段階で取り入れるかを検討する際の参考にしてください。

| 施策 | 主な目的 | 持続性 | 難易度 | 期待できる効果 |

| キャンペーン | 認知、拡散 | 低 | 低 | 新規顧客獲得、話題化 |

| サンプリング、モニター募集 | 認知、体験 | 低 | 低 | 新規顧客獲得、話題化、体験促進 |

| 先行・優待販売 | 絆強化、拡散 | 低 | 中 | ファン強化、エンゲージメント向上 |

| リワード・プログラム | 絆強化、交流 | 高 | 高 | ファン強化、購入促進、安定収益 |

| 会報誌 | 認知、拡散 | 中 | 中 | 新規獲得、ファン育成、購入促進 |

| グリーティング施策 | 絆強化 | 中 | 低 | ファン育成、強化、エンゲージメント向上 |

| ファンコミュニティ | 交流 | 高 | 高 | ファン育成、強化、エンゲージメント向上 |

| ファンミーティング | 絆強化 | 中 | 高 | ファン育成、強化、エンゲージメント向上 |

| ライブ配信 | 認知、拡散 | 中 | 中 | 新規獲得、ファン育成、購入促進 |

| サブスクリプション型コミュニティ(ファンクラブ) | 絆強化、交流 | 高 | 高 | ファン強化、ロイヤルユーザー育成、安定収益 |

| グッズ販売 | 絆強化、拡散 | 低 | 中 | ファン強化、エンゲージメント向上 |

| クラウドファンディング | 絆強化、認知 | 低 | 高 | ファン育成、購入促進 |

| 共創型商材開発 | 認知、拡散 | 高 | 高 | ファン育成、購入促進 |

ロイヤルティマーケティングにおけるファン育成の位置づけ

ファン育成を語るうえで欠かせないのが、ロイヤルティマーケティングとの関係性です。両者は似ているようで、実は「目的」と「アプローチの軸」が異なります。

下の表は、両者の違いを整理したものです。

| ロイヤルティマーケティング | ファンマーケティング | |

| 目的 | 継続的な利用・購入の促進 | 感情的なつながり・共感の醸成 |

| 成果指標 | 売上、LTV、リピート率、継続率 | エンゲージメント(NPSなど)、 口コミ数、拡散数 |

| 主なアプローチ | ポイント制度・会員特典などのインセンティブ提供 | ファンとの交流・共創・コミュニティ形成 |

| 顧客との関係性 | 受動的な忠誠心・習慣的利用 経済的でもあり、合理的な関係 |

能動的な愛着心・熱狂的支持 感情的であり、心理的なつながり |

| 主な効果 | リピート率向上・離脱防止 | 口コミ・ブランド拡散 |

| 対象顧客 | 継続的に購入する優良顧客 ブランド、商材に忠誠心を持つ顧客 |

ブランドに強い愛着を持つファン 熱狂的な支持者・愛好者 |

| 考え方 | 顧客戦略の一部 | 顧客戦術の一部(一部業種を除く) |

| 売上 | 直接的な売上 | 間接的な売上 |

一番の違いはロイヤルティマーケティングがビジネス戦略であるのに対し、ファンマーケティングは一部の業種を除いて戦術であるという点に尽きます。

ロイヤルティマーケティングは、顧客の継続利用を促す経済的・行動的アプローチが中心の顧客戦略です。ポイント制度や優待特典といった仕組みを通じて、顧客の購買行動を維持・強化します。

一方でファンマーケティングは、心理的・感情的アプローチを重視する顧客戦術の一部です。ブランドやサービスに対する「好き」「共感」を醸成し、顧客が自発的に関わり続ける状態を目指します。

経済ロイヤルティ(ポイント・特典)で購買行動を支えながら、心理ロイヤルティ(共感・愛着)でブランドへの絆を深める。この両輪を回すことで、初めてロイヤルティプログラムは真に機能します。

(例)

- ポイント制度で購入を後押しし、

- ファンコミュニティで共感を育て、

- 限定イベントで「参加型の愛着」を醸成する。

ロイヤルティマーケティングとファンマーケティングは、目的・指標・関係性の次元が異なりながらも、最終的には“顧客との継続的な絆”を目指す点で一致しています。

ファン育成をロイヤルティ戦略の中に組み込み、両者の強みを活かすことで、ブランドはより深いレベルで顧客に選ばれ続ける存在になれるでしょう。

ロイヤルティマーケティングの施策としてファンマーケティングを活用しよう

ロイヤルティマーケティングの次のステップとしての「ファン育成」について整理してきました。

ファン育成は、単なるトレンド施策ではなく、ロイヤルティプログラムを進化させる中核的な考え方です。

ロイヤルティ向上のための施策は数多く存在しますが、特にリテンション(既存顧客維持)の領域で成果を上げるためには、顧客との関係を「一連の体験ストーリー」として設計することが不可欠です。

そのストーリーの起点にあるのが、“ファンをどう育てるか”という視点です。

心理的な共感・愛着を育み、顧客自身がブランドの一部として関わり続ける仕組みをつくることで、施策の成果は大きく変わります。

フュージョン株式会社では、30年以上にわたりCRM領域の戦略立案から実行支援を行ってきました。

ロイヤルティ戦略の策定から、施策の体系化・コミュニケーション設計、施策の運用やクリエイティブ開発まで、ワンストップで支援できる体制を整えています。

- 「ロイヤルティプログラムを導入したが成果が伸びない」

- 「ファンマーケティングを戦略的に取り入れたい」

- 「リテンション施策を体系的に見直したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

課題の整理から戦略立案、実行まで、貴社の状況に合わせた最適なご提案をいたします。

フュージョン株式会社の支援事例は以下の資料でご確認いただけます。

%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)