顧客に継続的に商品やサービスを販売・利用してもらい、そこから売上を得ている企業にとって、新規顧客の獲得と既存顧客の離反防止は両輪で取り組む必要があります。ロイヤルティプログラムは、顧客が継続的に商品やサービスを選ぶ理由を提供し、その結果として売上と顧客満足度を高める仕組みです。

このコラムでは、ロイヤルティプログラムの概要と、他社事例を参考にした実践方法を解説します。

| ・ロイヤルティプログラムとは ・ロイヤルティプログラムで欠かせない3種類の「付加価値」 ・ロイヤルカスタマーと優良顧客の違い ・顧客のロイヤルティを可視化できる「NPS」 ・事例から学ぶロイヤルティの可視化方法 ・ロイヤルティプログラムの設計・見直しはフュージョン株式会社へご相談ください |

ロイヤルティプログラムとは

ロイヤルティプログラムとは、企業が顧客に対して自社の商品やサービスに愛着を感じてもらい、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を向上させるための仕組みのことです。

ロイヤルティプログラムの代表的なものがポイントプログラムですが、会員プログラムやロイヤルカスタマーなど特定顧客に向けた特別体験の提供や優待もロイヤルティプログラムに該当します。

(代表的なロイヤルティプログラムの例)

- 会員制度を設け、ランクごとに特典を付与する

- 誕生月にプレゼント特典を付与する

- 新商品の先行販売

- 会員限定商品の販売

- 購入時のポイント付与制度

ポイントプログラムに関しては、下記のコラムでも詳細を解説しています。合わせてご一読ください。

ロイヤルティプログラムのメリットとしては、代表的なものが5つあります。

1.顧客満足度の向上

顧客に対して特典や割引、特別な顧客体験を提供することで、顧客はより満足し、商品やサービス、ブランドに対するポジティブな印象を持ちます。

2.顧客の継続購入促進

割引があることや、ポイントが貯まることで、顧客は再度購入する動機を得ます。

3.LTV(Life Time Value)の向上

顧客が長期間ブランドにエンゲージメントを持つことで、顧客生涯価値(LTV)が高まります。

4.口コミ・紹介の促進

満足した顧客は、自然とその商品やサービスを他の人に勧めてくれる可能性が高くなります。

5.データ収集

ロイヤルティプログラムに参加する顧客からの購買データや行動データを収集し、企業はより効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

ロイヤルティプログラムでは、継続的かつ長期的な顧客とのコミュニケーションが不可欠です。さらに、コミュニケーションをおこなう上で、顧客にどのような付加価値を感じてもらうかを意識しながら戦略を考えることが重要です。

ロイヤルティプログラムで欠かせない3種類の「付加価値」

ロイヤルティプログラムでは、優良な商品や快適なサービスが企業と顧客を結び付けていることが前提になります。商品・サービスの選択肢がない場合や、選択肢が少ない場合は、顧客の購買行動に迷いは生じません。しかし、大多数の商品・サービスでは、多くの企業が複数のプロダクトラインを提供しています。そのため、実際に購入する際には、商品・サービスもしくはそれらを提供している企業を、なんらかの選択基準に照らし合わせたうえで購入することになります。とくに、一般消費財のように購入時に常に検討・比較されているケースではその傾向が強くなります。

このような背景から、毎回の比較を避けて自社の商品・サービスを選んでもらうためには、顧客にとって魅力的なロイヤルティプログラムの設計が必要です。

他社に比べて優れた商品・サービスを提供するだけで顧客のロイヤルティがアップするわけではありません。企業が商品・サービスに加えて付加価値を同時に提供することで、顧客との結びつきを強化し、最終的にその顧客は企業やブランドに信頼を寄せてくれるようになります。

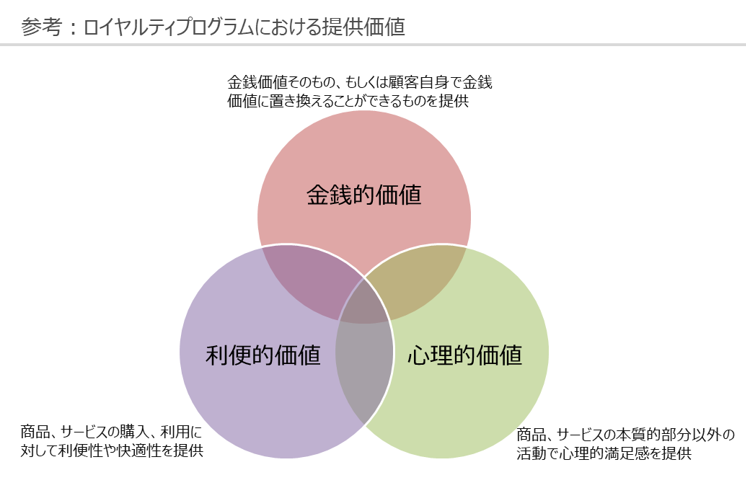

ここからは、ロイヤルティプログラムに欠かせない付加価値について、大きく3つに分類して考えていきましょう。

1. 金銭的価値

金銭的価値とは、金銭に換算できる価値を顧客に提供し、顧客との結びつきを強化するものです。「あの商品は他の商品に比べて常にお得に買える」という顧客のマインドセットを醸成し、維持させ続けることで継続購入を促すための付加価値です。

例えば、値引きクーポンや割引、配送料無料、競合商品よりいつも安い、など直感的にわかりやすいものから、購入時ポイント付与や試供品提供、複数個購入で1個無料、景品や特典提供のように間接的なものまで多種多様で、多くの業界で継続利用してもらうために取り入れています。

金銭的価値の良い点は、他の価値に比べて短期間に開発が可能な上に短時間で成果が見えやすく、即効性が高いことです。一方で、競合が同様の価値を提供してきた場合、対抗するために更なる価値を追加で提供する必要があり、結果として費用がかさむ可能性があります。

2. 利便的価値

利便的価値は、商品・サービスの購入時に他社と比べて高い利便性を提供することで、自社と顧客との結びつきを強化するものです。「この商品を購入する時は他の商品の購入に比べて簡単、便利、快適」というマインドセットを醸成し、維持させ続けることによって離反を防止するために提供します。

利便的価値の良い点は、金銭的価値と同様に比較的短期間に導入できることです。一方で、利便性の向上を目的とした仕組みの開発や維持に費用が必要なケースがあります。また、配送やコールセンターなどの業務を外部のサービスプロバイダーに委託している場合、その業務において他社との差別化が図りにくいのが実情です。

3. 心理的価値

心理的価値は、それを提供することで企業に対して感じる顧客心理に良い影響を与え、商品・サービスを優先的に購入・利用してもらえるように顧客との結びつきを強化するものです。「あの商品が一番。あれ以外は買えない、使えない」という顧客のマインドセットを醸成し、維持させ続けることによってロイヤルカスタマー化させるために提供する価値です。

心理的価値の良い点は、この価値を提供することによって企業に好意を持ってくれるので、顧客のロイヤルティの度合いに最も大きな影響を与える点です。また、他社との差別化が図りやすい点も見逃せません。一方デメリットとしては、心理的価値の浸透まで時間がかかる点、定量的にこの価値による影響度の計測が難しくROIが算出しにくい点、ブランド力や販売力がないと拡大しにくい点が挙げられます。

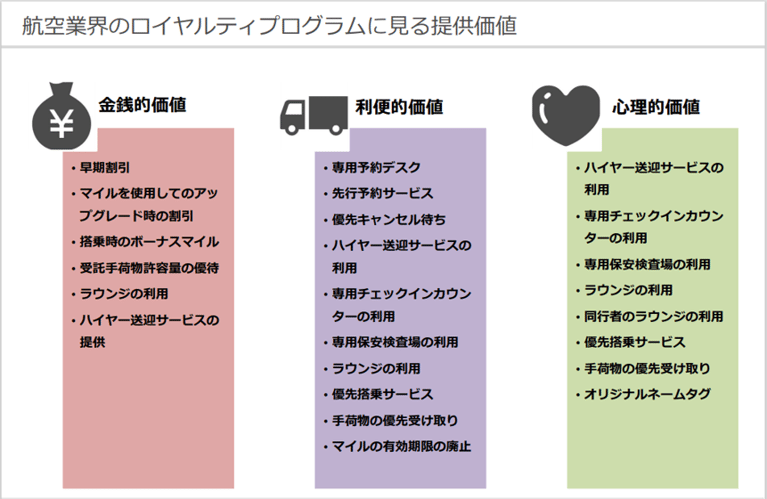

ここまで3種類の価値を解説してきました。実際、この価値に基づいてさまざまな施策を検討しますが、実施する施策はこれら1種類の価値に紐づくのではなく、2種類、または3種類すべてを網羅することもあります。その場合は、提供価値に優先順位をつけて設計することも重要です。例えば航空業界の場合、下記のような提供価値に整理できます。

まず、金銭的価値の代表的なものとしてボーナスマイルの付与や受託手荷物無料許容量の優待等があげられます。次に、利便的価値の代表的なものとして専用チェックイン、優先搭乗や手荷物の優先受け取りなどがあげられます。

最後に、心理的価値の代表的なものとして専用チェックインカウンターの利用や専用保安検査場の使用、預入荷物の優先引き取り等があげられます。

複数の価値をまたいで提供している価値という意味では、「専用ラウンジの利用」は優れた価値提供であると言えます。金銭的(通常はマイルや対価が発生するところ発生しない)、利便的(搭乗開始時間まで快適に過ごせる)、心理的(上級クラスの利用や上級グレードを保有している)のすべての価値を包含している例と言えます。

ロイヤルティプログラムを設計するステップは、比較的短期的に開発できる金銭的価値を提供しながら、次に開発しやすい利便的価値を向上し、最終的に顧客の離反を止めるという中長期的な視点で心理的価値の開発をする順番が進めやすいケースが多いでしょう。

ロイヤルティプログラムは、一度設計して終わりではなく、定期的な見直しや改善が必要なものです。

詳細は下記の記事でもご紹介しているので、あわせてご一読ください。

ロイヤルカスタマーと優良顧客の違い

ロイヤルティプログラムにおいては、売上貢献が高いだけでなく、企業やブランドに信頼を寄せてくれている顧客、すなわちロイヤルカスタマーの育成・維持が欠かせません。

なお、ロイヤルカスタマーとしばしば混同される顧客分類に「優良顧客」があります。優良顧客とは、売上金額が高く、購入頻度も高い顧客層のことを指します。

企業にとっては、商品の売上に貢献している度合いが高く、大切な顧客であることに違いはありません。しかし一方で、優良顧客の中には「たまたま近所だから」という理由であったり「セール日にまとめ買いをしているだけ」といった企業や商品に愛着を持っていない顧客も含まれます。そのため、何かのきっかけで競合他社へ乗り換える可能性がある顧客もいるでしょう。

ロイヤルカスタマーと優良顧客の違いは、企業そのものや商品に対して愛着があり他社へ乗り換える可能性があるかどうか、という点です。

顧客のロイヤルティを可視化できる「NPS」

ロイヤルティプログラムに取り組むためには、自社にどのような顧客がおり、どのような顧客がロイヤルカスタマーなのかを定義する必要があります。

ここで、「企業やブランドに信頼を寄せてくれている」と思われる顧客の信頼や愛着の度合いを可視化する方法として「NPS(Net Promoter Score)」が挙げられます。

NPSとは、2003年にベイン・アンド・カンパニーのフレッド・ライクヘルドを中心とするチームにより開発された調査方法です。

NPS調査では、スコアを基にした定量分析に加えて、フリーコメントによる評価理由の定性調査をおこなうことで、顧客の声を参考にした商品やサービスの改善ができます。

ただし、NPSを調べるためには顧客に対してアンケートを実施する必要があり、このような調査をすべての既存顧客に定期的に実施するのは現実的ではありません。そのため、多くの企業はほかの指標を用いてロイヤルティを測っています。

事例から学ぶロイヤルティの可視化方法

顧客のロイヤルティを測るための指標は、主に3つに分類することができます。

- 購買金額・回数を指標にする

ロイヤルカスタマーの定義例:1年間で〇円以上/〇回以上の購入があるお客様 - 購買・利用期間を指標にする

ロイヤルカスタマーの定義例:これまでの購入年数が〇年以上のお客様 - 企業・ブランドとの接点を指標にする

ロイヤルカスタマーの定義例:これまでの購入・体験を含めた企業との接点が多いお客様

(※購入金額・回数・期間に加えて、イベント参加などの体験も数値化して加算)

ここでは、主にロイヤルカスタマー向けのロイヤルティプログラムで、上記3つの指標をどのように定義し利用するのかを、他社事例を通してご紹介します。

1. 購買金額・回数を指標にする事例(全日本空輸株式会社)

購買金額・回数を指標にする場合、一定期間における購買行動である購入金額や購入回数を可視化した指標として用いて、購入金額が高く購入回数が多い顧客を自社にとってのロイヤルカスタマーと定義している企業が多いです。

加えて、金額や回数以外の購買行動をベースにしながら、別の可視化しやすい指標に置き換えてロイヤルカスタマーを定義している企業もあります。

航空業界の搭乗距離を指標にしているマイレージ(そもそも名称の由来が搭乗距離(マイル))が代表的な例です。

全日空のマイレージプログラムの場合、搭乗距離やそれ以外の提携サービスの利用金額でプレミアムポイントというポイントが付与され、年間累計ポイントが30,000、50,000、100,000プレミアムポイントで付与されるステータスが変わり、上位のステータスほど手厚い特典を提供しています。

例:ANAステータス別COMFORTサービス種類

| COMFORTサービス種類 | 年間プレミアムポイント 30,000 |

年間プレミアムポイント 50,000 |

年間プレミアムポイント 100,000 |

|

| プレミアムメンバー専用サービスデスク | ○ | ○ | ○ | |

| ラウンジ利用 | ANA SUITE LOUNGE | - | - | ○ |

| ANA LOUNGE | ○ | ○ | ○ | |

| コンシェルジュサービス | - | - | ○ | |

| 座席クラスのグレードアップ | ○ | ○ | ○ | |

指標の基本的な構造は、暦年における累計購入金額や累計購入回数を指標にし、階層に分けた各グループにそれぞれステータスをつけて特典を提供するというものです。

なお、購入頻度が高く、ブランドスイッチが激しい一般消費財を扱う企業のロイヤルティプログラムでは、算出期間を暦年ではなく過去12か月間とし、毎月再計算しステータスを見直している企業もあります。どちらのケースであっても、一定期間における購買行動を指標として管理します。

フュージョン株式会社でも、一定の購入金額・購入金額を満たした優良顧客向けに、ロイヤルティアップ向け顧客コミュニケーション施策をご支援した事例があります。

2. 購買・利用期間を指標にする事例(株式会社NTTドコモ)

顧客が競合の商品・サービスに離反せず、自社の商品・サービスを長く使い続けてくれているということは、すなわち顧客が企業やブランドに対して信頼・愛着がある(=ロイヤルカスタマーである)と言えます。この考え方に基づいて、顧客が商品やサービスを購買・利用している期間をロイヤルカスタマーの指標として使用している企業もあります。

例えば、NTTドコモが提供しているdカードのdポイントクラブでは、年間の利用金額を指標としていますが、それと同列でNTTドコモの回線の継続利用期間を指標として使用しています。回線継続利用期間が4年未満、4年以上、8年以上、10年以上、15年以上の5段階にステータスが分かれています。例えば回線を15年以上利用している顧客には、利用金額にかかわらず常に最上位のステータスが付与され、特典が提供されています。

参考:dポイントクラブ会員ステージの決まり方

| ステージの決まり方 | ||

| 会員ステージ | ドコモ回線 継続利用期間 |

dポイント獲得数 (6か月間累計) |

| Pt | 15年以上 or 10,000pt以上 | |

| 4th | 15年以上 or 3,000pt以上 | |

| 3rd | 8年以上 or 1,800pt以上 | |

| 2nd | 4年以上 or 600pt以上 | |

| 1st | 4年未満 or 600pt未満 | |

※2022年2月25日より、ドコモのポイントプログラム「dポイントクラブ」はステージからランクに名称が変更され、内容も改定されています。

詳細は株式会社NTTドコモ報道発表資料をご覧ください。

報道発表資料「ドコモのポイントプログラム「dポイントクラブ」を改定」

また、航空業界では暦年の搭乗距離だけではなく、初回搭乗から現在までの搭乗距離の累計を指標に取り入れている企業もあります。

例えばユナイテッド航空のミリオンマイラープログラムでは、生涯累計搭乗マイルが100万マイル以上の顧客をロイヤルカスタマーとし、ライフタイム・プレミア資格というステータスを付与し、その顧客には上位ステータスに付与される特典を生涯にわたって提供しています。

日本企業でも、無印良品や日本生命などが、この生涯累計を指標として取り入れています。

3. 企業・ブランドとの接点を指標にする事例(スターバックスコーヒージャパン株式会社)

従来のオフラインでの顧客コミュニケーションに加え、近年ではマーケティングオートメーション(MA)やさまざまな計測ツールの導入で、デジタルスペース上の接触の計測が可能になり、顧客と企業・ブランドとのコミュニケーションを指標にすることが可能になりました。企業・ブランドとの接点、言い換えればコミュニケーション頻度を計測することで、複数の接点で多く・長くコミュニケーションをしている顧客は企業やブランドに好意を持っているという仮説を立てることができます。ただし、この指標に関しては、単独で指標とするということではなく、前述した2つの指標を補完する指標として使用されているケースが多いです。

スターバックスのロイヤルティプログラムである「スターバックス® リワード」は税込54円の購入で1つのスターが付与され、年間250個のスターを集めることによって翌年上位の会員ステータスが付与されます。250個のスターを集めるためには単純計算で13,500円分の購入が必要です。

一方で、スターはスターバックスが開催する店頭イベントへの参加でも付与されます。顧客にはスターを付与することでイベント参加のモチベーションを与えているわけですが、本当の目的はイベント参加によってスターバックスでしか提供できない独自の体験を通じ、一層スターバックスを好きになってもらいたいということであり、ロイヤルカスタマーの育成にとって重要な機会と言えるでしょう。

スターバックスでは、スターを購入金額だけではなくブランドが好きかどうかを測る指標としても活用することで、ロイヤルカスタマーを可視化し育成しています。

欧米の企業では、早くから付帯サービスや特別体験の利用を指標に取り入れることで、ロイヤルカスタマーの可視化と育成を行ってきました。

一方、日本においては、古くからトレーディングスタンプ(スタンプカード)を用いてプログラムを提供し、その延長線上において購買金額や回数をロイヤルティの指標にしている企業が多くなっています。従来は着目してこなかった他の指標を組み合わせたうえでロイヤルティを可視化することは、他社との差別化にもなり、かつ中長期的な顧客育成やLTVの最大化につながると考えられます。

ロイヤルティプログラムの設計・見直しはフュージョン株式会社へご相談ください

顧客に商品やサービスを継続的に購入、利用してもらうためのロイヤルティプログラムやロイヤルカスタマーの育成は企業の経営課題としても重要です。

フュージョン株式会社では、30年以上にわたりCRM戦略のための現状把握から戦略策定、ロイヤルカスタマー育成のためのロイヤルティプログラムの開発・運用支援まで、多くのクライアントをご支援してきました。

ロイヤルティプログラムについてこのような課題をお持ちでしたら、まずはご相談ください。

- ロイヤルティプログラムが重要とわかっているが、何から手を付けていいかわからない

- 自社のロイヤルカスタマーの定義を決めたい、あるいは見直したい

- ロイヤルカスタマーの定義はあるが、維持・育成の取り組みができていない

- 実施中のロイヤルティプログラムの精度を高めたい

当社の支援事例は下記からご一読ください。

※本コラムで記載している会社名・商品名・サービス名・プログラム名などは、各社の商標および登録商標です。

※本コラムで記載している商品名・サービス名・プログラム名などには、必ずしも商標表示( ®、TM )を付記しておりません。