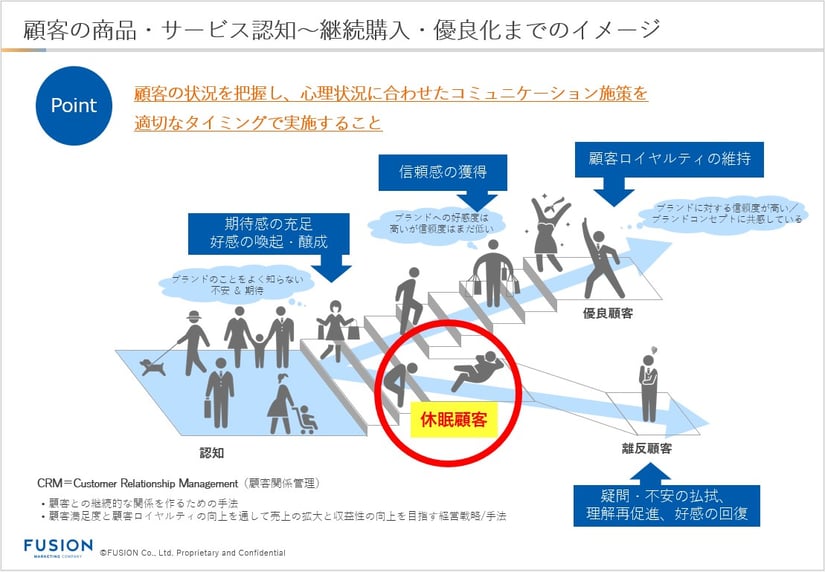

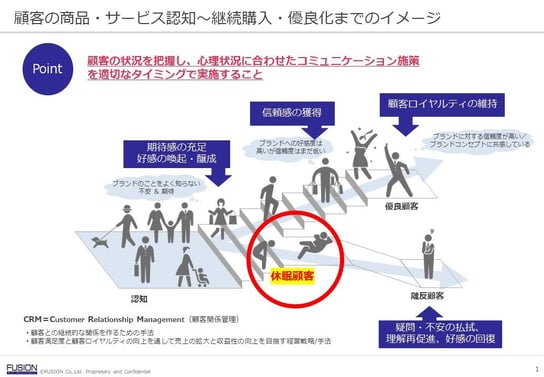

休眠顧客(休眠ユーザー)とは、「過去に商品やサービスを購入してくれたのに、その後一定以上の期間、購入がない顧客」のことです。例えば、初回購入以降の継続購入がない顧客や、定期購入を解約してしまった顧客などを指します。

休眠顧客の定義は、BtoCビジネスとBtoBビジネスの性質の違いや、提供している商品やサービスの違いによって異なるため、企業ごとに定義する必要があります。

ビジネスを行っている中では、新規顧客を開拓することが難しいと感じることがあるのではないでしょうか。実際、新規顧客へ販売するコストは既存顧客に販売するコストの5倍かかるとも言われています(1:5の法則)。そのため、せっかく獲得した顧客になんとかもう一度振り向いてもらいたいと思う方も少なくないでしょう。では、休眠顧客を掘り起こして再度見込みのある顧客になってもらうためには、一体どうしたらよいのでしょうか。

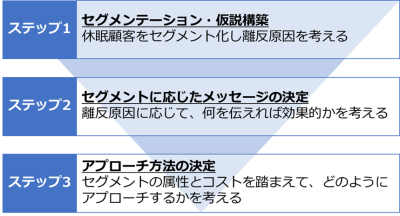

この記事では、着実な成果を得られる休眠顧客掘り起こし方法について、必要な3つのステップを解説するとともに、ダイレクトメール(DM)を活用した成功事例をご紹介します。

ステップ1:休眠顧客をセグメント化しターゲットを絞る

最初に考えるのは、誰をターゲットにするのかということです。

休眠顧客に戻ってきてほしいのだから、直近で購入がない人がターゲットなのだと考えがちですが、実はそれだけでは不十分です。

例えば、購買履歴を元に、以下2つのセグメントに顧客を分類することができます。

分類しただけではどちらをターゲットにするか判断がつかないことも多いと思いますが、まずは顧客を分類し、セグメントごとに離反理由を考えてみるのが第一歩です。

【1回だけ購入し、その後購入がない】

⇒商品やサービスが合わなかった、もしくは何か不満があったために離反した可能性が高い

【複数回・長期間購入していたのに、最近購入がない】

⇒商品やサービスは気に入ってくれていたが、顧客の状況が変わり離反した可能性が高い

また、商品やサービスの打ち出し方の変更履歴と顧客の離反時期を掛け合わせてみることでも、顧客の離反理由を推測することができます。例えば以下のようなセグメントの顧客は、ターゲットから外すことも検討するべきでしょう。

【商品を値上げした時期以降、購入がない】

⇒価格が折り合わなくなったために離反した可能性が高い

=現在も同様の価格で販売しているのであれば、掘り起こしは難しい

【新規購入特典を付けていたが、2回目の購入がない】

⇒特典目当てで1度だけ購入した可能性が高い

=商品・サービス自体への関心が低いので、掘り起こしは難しい

このように適切にセグメントしたうえでターゲットを絞ることには、2つのメリットがあります。

1つ目はコストを抑えられることです。休眠顧客となるターゲットが少なくなれば、アプローチしなければいけない人数が減るので、その分、休眠顧客掘り起こしの施策にかかる費用を抑えることができ、費用対効果のアップにつながります。

2つ目は効果的な顧客コミュニケーションが取れることです。休眠顧客となるターゲットが曖昧だと、どのようなことを訴求すればよいのかが明確になりません。絞ったターゲットに確実に響く訴求を行うことで、休眠顧客掘り起こし施策の効果を最大化できます。

最初のうちは、自信を持って「この顧客はこういう理由で離反したセグメントだ」と仮定するのは難しいでしょう。しかし、使える限りの情報を元に仮説を立てながら試行錯誤することが大切です。

ステップ2:掘り起こしに効果的なメッセージを考える

顧客をセグメントし、それぞれの離反原因を推測したら、その原因を解消するのにどんなメッセージを伝えれば良いのかを考えます。

ステップ1で分類したセグメントの離反原因がどれに当てはまるのか考え、以下をベースにメッセージを組み立ててみましょう。ここで大事なのは、必ずしもすぐに再購入してもらうことを目指さないことです。

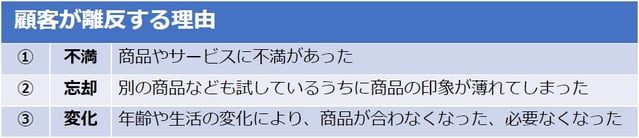

① 不満が原因で離反

商品やサービスの使い方・メリットの再訴求

不満の理由が商品の理解不足に起因すると推測される場合は、おすすめの使い方やメリットをあらためて訴求することが有効です。

ご意見うかがい

不満の理由が想像の域を出ない場合には、思い切って顧客自身に聞いてみましょう。

つまり、「ご意見やご不満をぜひお聞かせください」というメッセージを伝えるのです。

顧客の意見を収集できればデータとして活用できますし、「意見を聞いてくれた」ということ自体がプラスのメッセージとして顧客に伝わり、再び見込み顧客になってくれることもあります。

② 忘却が原因で離反

自社の商品やサービスが忘れられて離反した場合は、顧客がその商材を選択し購入・利用したことがあるのだと思い出してもらうことを軸にメッセージを構築します。

購入履歴の挿入

「〇〇をご購入いただきありがとうございました。その後いかがですか?」というように挨拶の中に、購入した商品を挿入します。

顧客ごとに文章をカスタマイズするのが難しければ、主力商品を購入した顧客だけをターゲットとするのも方法の1つです。

商品写真の挿入

写真で視覚的に提示することで「ああ、あの商品」と思い出してもらえるようにします。

③ 顧客の変化が原因で離反

この理由では、商品自体に原因があるわけではないので、掘り起こしのターゲットから外した方がよい場合もあります。ただし、以下のような対応を検討するのも有効です。

別商品の案内

たとえば加齢が原因で商品が合わなくなったと考えられるなら、より上の年齢層向けの別商品を案内します。

友人紹介のお願い

特に商品を長く使っていた顧客であれば、商品自体には愛着があると考えられます。この場合は、お友達紹介キャンペーンなどを企画してみましょう。

ステップ3:どのような手段でアプローチするかを考える

手段については、コストの小さな方法から試し、フィードバックを踏まえてセグメントとメッセージを調整していくのが基本的な考え方です。使えるチャネルとしては、主に以下の3つが考えられます。

Eメール

もっともコストが低く、取り組みやすい方法である一方、開封して読んでもらうためには、興味を惹く件名をつけたり、本文の冒頭に顧客の名前を入れたりするなど、カスタマイズしながら工夫することが必要です。Eメールは、不達となった顧客はターゲットから除外する、クリック履歴を元に顧客の現在の心理、状況を推測するなど、ターゲティングと仮説構築にフィードバックしやすく、PDCAサイクルを素早く回していける方法と言えます。

電話

自社で既存のカスタマーセンターを用意している場合には、比較的コストが低く実施できる方法です。

コンタクトできたかどうかEメールよりも判断しやすい一方、顧客属性によっては嫌がられる可能性も高いので注意しましょう。

ダイレクトメール(DM)

ダイレクトメール(DM)は、Eメールに比べて紙の実物が届くので、上手く利用すると顧客に強く働きかけることができます。顧客属性や訴求するサービス・商品を考えて設計することで効果が高くなります。最初からコストが高くなる凝ったDMを作成するのではなく、制作費とターゲット数を抑えて低コストのものから始め、反応を見ながら改善していくと良いでしょう。

なお、上記の3つの手段は単独で使っても良いですし、複数の手段を組み合わせるのも効果的です。

例えば、まずEメールを送信して、手元の顧客情報がまだ有効か確かめたり、興味関心を推測したりしたのち、反応率の高そうな顧客に絞ってDMを送付するといった方法です。

BtoC 休眠顧客掘り起こし成功事例2選

ここからは、ご参考までに休眠顧客の掘り起こしを目的に実施したDM事例や、DMと電話やデジタル施策を組み合わせた事例を2つご紹介します。

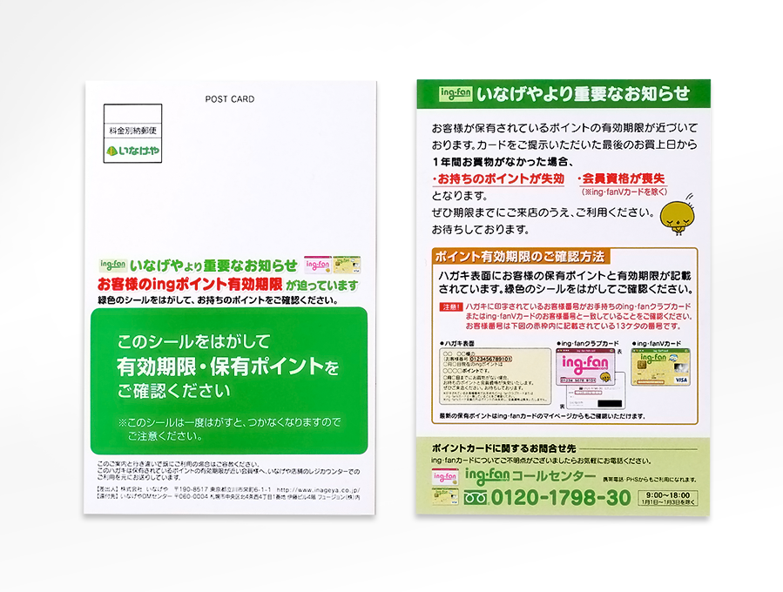

DMと電話の併用で、離反会員の再来店率約19%アップ

株式会社いなげや様はスーパーマーケットを営む企業であり、ポイントカードによる会員プログラムを運用しています。ポイントの有効期限は最終お買上日から1年間で、スーパーマーケットという店の性質上、1年以上来店がないお客様は離反会員と捉えています。このDMでは、ポイント失効期限の1か月前にはがきで「保有ポイント」と「有効期限」をお知らせするとともに、DM送付後はコールセンターから電話によるお知らせのご案内を行いました。

DM送付の結果、25.6%がポイント失効前に来店し、DMを送付しなかった再来店顧客よりも19.4%再来店率が増加しました。

JALのおもてなしを形に。誕生月別花フォトフレーム

日本航空様では、約3年間飛行機の利用がない20~30代女性のJALマイレージバンク会員を対象に、デジタルネイティブにも刺さるアナログタッチなDMを送付しました。物理的にモノを届けられるというDMの特性を活かして、顧客の誕生月に咲く押し花をあしらったメッセージ付フォトフレームを同封し、JALのおもてなしの心を表現しました。DMから特設サイトへの導線設計も行い、デジタルキャンペーンとアナログのDM施策が相乗効果を出すような工夫を施しました。

日本航空様では、約3年間飛行機の利用がない20~30代女性のJALマイレージバンク会員を対象に、デジタルネイティブにも刺さるアナログタッチなDMを送付しました。物理的にモノを届けられるというDMの特性を活かして、顧客の誕生月に咲く押し花をあしらったメッセージ付フォトフレームを同封し、JALのおもてなしの心を表現しました。DMから特設サイトへの導線設計も行い、デジタルキャンペーンとアナログのDM施策が相乗効果を出すような工夫を施しました。

DM送付の結果、従来のデジタルキャンペーンと比較してサイト訪問率は10倍、キャンペーン参加率は8.8倍になりました。

今回ご紹介した2つの事例を含む5つの休眠顧客向けDMの事例集をご用意しました。ご興味のある方はご活用ください。

おさらい:休眠顧客の掘り起こしに必要な3ステップ

それでは最後に、休眠顧客掘り起こしのステップを改めておさらいしましょう。

大切なのは、休眠顧客一律に同じアプローチをするのではなく、顧客を適切にセグメント化し、セグメントごとに休眠に至った原因を推測すること、そして、その原因を解消するための施策を組み立てることです。最初のうちはデータが少なく経験則や想像をベースに推測するしかないかもしれません。持続可能なコストでPDCAサイクルを回し、施策の結果をデータとして組み込んでより精度の高い仮説を作り上げていきましょう。

フュージョン株式会社が提供するDMプロモーション支援サービスでは、プロモーション全体の戦略策定から企画・制作、効果検証までをワンストップでサポートしています。

ダイレクトメール施策を検討している場合は、ぜひフュージョン株式会社へご相談ください。

%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)