「DM(ダイレクトメール)を送っても反応が薄い」「やっぱりデジタルに注力すべきでは?」

「DM(ダイレクトメール)を送っても反応が薄い」「やっぱりデジタルに注力すべきでは?」

そんな迷いを感じているマーケティング担当者は少なくありません。

確かに、SNSやメールマーケティングの発展により、紙のDMは一見“古い手法”に見えることもあるでしょう。

しかし実際には、デジタルだけでは届きにくい“心の距離”を縮める手段として、アナログならではの体験接点=DMの価値がいま再注目されています。

中でも注目すべきは、「ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)」へのアプローチです。ロイヤルカスタマーは、単なるリピーターではなく、企業やブランドの理念や世界観に共感し、継続的に価値を感じてくれる顧客層です。

LTV(顧客生涯価値)を最大化する鍵は、彼らをどう育成・維持するかにかかっています。

特にBtoC市場では、スペックや価格での差別化が難しい今、いかに「共感」を生む関係性を構築できるかが勝負です。だからこそ、DMを“販促手段”から“CRM戦略の一環”として位置づけて活用する企業が多くあります。

DMは一時的な売上を狙うための取り組みではなく、信頼を積み重ね、顧客と関係性を深めるコミュニケーション施策として活用されています。

本記事では、DMがロイヤルカスタマー施策にどのように有効か、そしてCRM戦略における実践事例をもとに、DM活用のポイントを解説していきます。

ロイヤルカスタマー施策にDMが効果的な3つの理由

顧客との長期的な関係を築くうえで、紙DM(ダイレクトメール)は今なお有効な施策です。

中でもロイヤルカスタマーに向けたアプローチでは、DMが持つ「届く」「残る」「伝わる」といった特性が、デジタル施策にはない価値を発揮します。

ここでは、DMがロイヤルカスタマー向け施策として有効な理由を、3つの視点から解説します。

開封率やブランド想起を高める“届く”力

紙DMは、メールやSNS通知と違い、物理的に手元に届くことで確実な存在感を示すメディアです。

メールのように開封スルーされにくく、「自分のために届いた」と感じさせる体験は、ブランドに対する好意や記憶の定着を促します。

さらに、手に取った瞬間の紙の質感・デザイン・香り・重みといった五感へのアプローチも、DMならではの特長です。

デジタルでは届けにくい「感情への訴求」を実現し、企業からの“手紙”としての温もりを伝えます。

デジタルにはない「思い出される体験」の設計力

デジタル施策が「即時の反応」を前提としている一方で、DMは読まれるタイミングを顧客に委ねるメディアです。

これは一見デメリットに見えますが、実は「必要なときに思い出してもらえる」という強い残存力を持っています。

たとえば、ノベルティ・冊子・手書き風メッセージなどを同封したDMは、「読んで終わり」ではなく、取っておく・見返す・誰かに見せるといった多様な行動を生み出し、ロイヤルカスタマーとの接点を長期化させるのに役立ちます。

CRM戦略としてのDM活用──タイミング・内容・継続設計

DMは、顧客との継続的なコミュニケーションにおいて、人の心に寄り添うアナログなタッチポイントとして活用できます。

たとえば:

- 購入直後のお礼

- 離反予兆が見られる顧客へのフォローDM

- 誕生日・記念日などの特別なご案内

こうした顧客ごとのライフサイクルに寄り添ったタイミングとメッセージは、ロイヤルティを高める大きなきっかけになります。

また、1通きりの発送ではなく、物語性(ストーリーテリング)をもたせた継続的なコミュニケーション設計を行うことで、一貫性あるブランド体験の構築も可能になります。

【事例紹介】全日本DM大賞受賞作品からのBtoC成功事例

効果的なDM施策は、単なる紙の送付にとどまらず、「誰に・いつ・どんな体験を届けるか」という設計力にあります。

ここでは、全日本DM大賞を受賞した実績あるBtoC事例から、ロイヤルカスタマー施策として高い成果を上げた4つの取り組みをご紹介します。

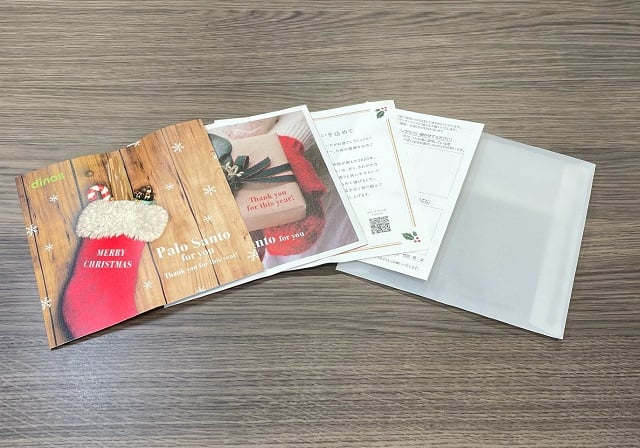

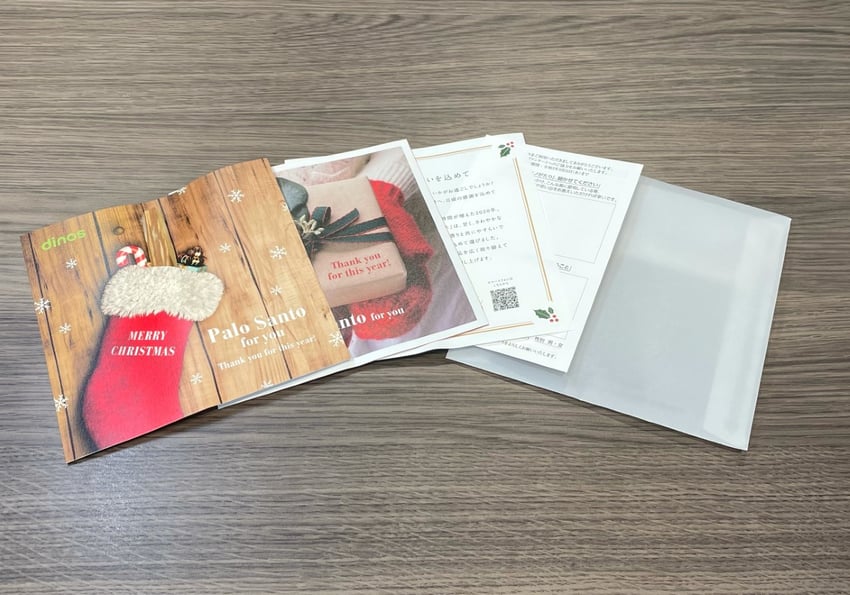

事例1|DINOS CORPORATION:“香りと物語”で届けたロイヤル顧客への感謝

課題:企業ビジョンの浸透と、ロイヤルカスタマーへの感情的価値の提供

成果:会員最上位ステージ復帰率8%(非送付者比4倍)

DINOS CORPORATIONは、企業ビジョン「モノがたりで、くらし、たのしく。」を優良顧客に浸透させるべく、DMで体現。送付時期は12月だったため、南米ペルー産の”聖なる木”と言われる香木「パロサント」を同封し、“想いが届くギフト体験”として送付しました。

- 送付タイミング:12月(クリスマスシーズン)

- クリエイティブ:靴下型封筒+トレーシングペーパーで香りと存在感を演出

- メッセージ設計:香りとストーリーが癒しを生む“非日常体験”を創出

感謝と喜びの声が多数届き、一度ランクダウンした顧客の8%が最上位ステージに復帰。「第36回全日本DM大賞 金賞・審査員特別賞(クリエイティブ部門)」を受賞しました。

事例2|東京個別指導学院:“寄り添い”を形にした受験生・保護者向けDM

課題:既存リストの活用による新規入塾者・紹介促進の施策開発

成果:問い合わせ数1.9倍(受験の歩き方DM)・紹介問い合わせ昨対比116%(お悩み解決帳DM)を達成

学習塾である東京個別指導学院では、新高3生向け「受験の歩き方DM」と保護者向け「お悩み解決帳DM」の2種類を活用し、受験生と保護者に寄り添った情報を提供。それぞれ異なるターゲットに対し、タイムリーかつ有益な情報を届けることで、高いロイヤルティと紹介促進を実現しました。

- 送付タイミング:4月(新高3生向け)、7月(保護者向け)

- クリエイティブ:受験を1年の旅に見立てたToDo式DM、お悩み別解決法を掲載した冊子型DM

- メッセージ設計:学習支援にとどまらず、家庭内コミュニケーションにも配慮

「受験の歩き方DM」では、送付直後の4月末時点での昨対比1.9倍の問い合わせ数を獲得しました。「お悩み解決帳DM」では送付直後の7月の昨対比116%の紹介問い合わせに繋がり、大きな成果に繋がりました。DMが顧客ロイヤルティを向上させ、新規顧客の獲得に結びついたといえます。

このDMは、第36回全日本DM大賞 銀賞を受賞しました。

事例3|ケイシイシイ(LeTAO):旅するスイーツ体験設計でLTV234%向上

課題:優良顧客への継続的な感謝とリピート促進によるLTV最大化

成果:売上前年比234%、客単価114%UP、レスポンス率81.6%

人気スイーツブランド「LeTAO」を展開するケイシイシイでは、“1年を通して寄り添い続ける”年間DMプログラムを導入。優良顧客ならではの1年間使える特典を案内する「スマイルパスポート」を送付し、リピートを促進するDM体験を構築しました。

- 送付タイミング:年4回(5月、9月、翌年5月、顧客の誕生月)

- クリエイティブ:パスポート風デザインで「旅」をテーマにワクワク感を演出

- メッセージ設計:「再発見」や「ご褒美」感情を刺激するストーリー展開

DMを通じた継続的なブランド体験が購入動機を高め、日本郵便主催「第35回全日本DM大賞 金賞・審査員特別賞」を受賞しました。

事例4|長坂養蜂場:「80周年感謝祭DM」で築く“ぬくもり体験”と記憶へのブランド接点

課題:LTVを高めるために「感謝とブランド体験が伝わるDM」が求められていた

成果:売上前年比158%、DMレスポンス率前年比127%の大幅改善を実現

昭和初期創業の長坂養蜂場では、創業80周年という節目を迎えるにあたって、顧客への感謝を伝える施策として、過去に購入歴のある顧客を対象としたDMを実施しました。

- 送付タイミング:創業80周年という節目

- クリエイティブ:北欧風タブロイド型DMを採用し、大判の写真や温かみのあるレイアウトで世界観を演出

- メッセージ設計:創業「80年」と「ミツバチ」の「8の字」をかけたストーリーテリングで、共感と親しみを訴求、「感謝を伝える気持ち」を全面に出し、ブランド体験としてのDMを設計

感謝を“形にした体験設計”が顧客の心を動かし、関係性を深化させた成果として第30回全日本DM大賞銅賞を受賞するなど高く評価されました。

フュージョンでは、F2転換・アップセル・ロイヤル化など、継続顧客・ロイヤルカスタマー育成に向けたDM施策を多数ご支援しています。ロイヤルカスタマー維持・育成を検討されている方、自社施策の改善ヒントを探している方は、ぜひ以下の資料をご覧ください。

反応率・LTVを高めるためのDM設計3つのポイント

DMの反応率やLTVを高めるには、「誰に・何を・いつ届けるか」という基本設計の精度がカギを握ります。

ここでは、DMを戦略的に設計・改善するための3つの視点をご紹介します。

1.ターゲットに合わせたセグメント設計とメッセージの最適化

すべての顧客に同じ内容のDMを送っても、高い反応は得られません。

購買履歴や行動パターン、ライフスタイルなどの顧客データをもとにセグメントを細分化し、それぞれに合わせた訴求軸やコピーを設計することで、開封率・共感度の向上が期待できます。

特に、過去の購買理由や商品ジャンルの傾向に合わせた“最適な提案”は、顧客に「自分をわかってくれている」と感じさせ、信頼感と再購買行動を促進します。

2.購買サイクルや行動傾向に応じたタイミング設計

DMの成果を大きく左右するのが、「いつ届けるか」=タイミングの設計です。

たとえば、直近の購入から一定期間が経過したタイミングや、季節の変わり目、誕生月など、顧客の行動が起こりやすい時期を狙うことで、自然な関心喚起につながります。

また、過去のレスポンス履歴やキャンペーン参加状況を踏まえて、送付間隔や頻度を最適化することで、顧客にとって“ちょうどいい接点”として機能させることができます。

3.単発で終わらせず、継続的な関係性をつくる

DMは一度きりの施策ではなく、顧客との関係性を育む“継続的なコミュニケーション”として設計することが重要です。

たとえば、年間を通じてフェーズごとに役割を持たせたDMプログラムを構築することで、段階的にエンゲージメントを高めていくことができます。

定期的に届くDMが「情報源」や「ちょっとした楽しみ」として認識されるようになれば、ブランドへの期待感やロイヤルティも自然と育まれていきます。

フュージョンでは、効果の出るDM企画立案に役立つ解説資料を公開しています。貴社の取り組みにお役立てください。

まとめ|DMを“戦略的CRM施策”として見直すべき理由

顧客の購買行動や価値観が多様化・複雑化する中で、DMは「単なる販促」ではなく、企業と顧客をつなぐ信頼構築のチャネルとして再評価されています。

セグメント設計・タイミング・継続的な接点設計を組み合わせることで、DMはLTV向上を支えるCRM施策の中核として機能します。

デジタルチャネルが主流となる現在だからこそ、一人ひとりに“届く”体験設計が企業の価値を際立たせます。

顧客と“選ばれ続ける関係”を築くためには、双方向の深いつながりと、感情に響くコミュニケーションが不可欠です。

フュージョンでは、BtoC企業に向けたDM施策を、戦略設計からクリエイティブ制作、検証・改善までワンストップでご支援しています。

ROIやLTVの最大化を目指す企業様にとって、成果につながる最適なCRMソリューションをご提案します。

DM施策の見直しやCRMの強化をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)